Restricción de la capacidad jurídica – Insania

La restricción de la capacidad jurídica, antiguamente conocida como insania, es un término jurídico y médico-legal que hace referencia a una situación legal en la que una persona, debido a una enfermedad mental, tiene limitada su capacidad para ejercer ciertos derechos o realizar determinadas acciones. En términos psiquiátricos, se asocia con patologías como la esquizofrenia, psicosis graves, demencias avanzadas y otros trastornos de la personalidad severos.

Implicancias médico-legales de la insania

- Inimputabilidad penal: Una persona declarada insana puede ser eximida de responsabilidad penal si se demuestra que, al momento del hecho, no tenía conciencia de sus actos ni capacidad de autodeterminación.

- Capacidad civil: La insania puede llevar a la declaración de incapacidad civil, lo que impide a la persona gestionar sus bienes, celebrar contratos o tomar decisiones médicas sin la intervención de un curador o representante legal.

- Internaciones involuntarias: En casos de insania peligrosa para sí mismo o para terceros, la ley puede autorizar la internación psiquiátrica involuntaria bajo estrictos controles judiciales y médicos.

- Revisión de actos jurídicos: Si una persona fue declarada insana, sus actos jurídicos previos (como testamentos o contratos) pueden ser impugnados por nulidad.

- Seguros e indemnizaciones: En algunos casos, la insania puede influir en la cobertura de seguros o en la concesión de beneficios previsionales por invalidez.

Este concepto es fundamental en la medicina legal y en el derecho para garantizar el respeto de los derechos de las personas con trastornos mentales y proteger los intereses de la sociedad.

En Argentina, la insania es una figura jurídica que se refiere a una incapacidad mental persistente que impide a una persona ejercer por sí misma sus derechos y obligaciones. Esta situación se evalúa y determina judicialmente, con intervención de médicos y conforme a lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación y otras normativas complementarias.

¿Cómo se determina la insania?

1. Inicio del proceso

- Lo puede iniciar un familiar, tutor, curador, el propio interesado, o el Ministerio Público (Defensor de Incapaces).

- Se presenta una demanda de restricción de la capacidad jurídica, que incluye los motivos y pruebas iniciales.

2. Intervención judicial

- El juez ordena un examen interdisciplinario (médico, psicológico, social) y designa peritos (generalmente de la justicia) para evaluar a la persona.

- El proceso debe respetar los derechos humanos y las garantías procesales del examinado.

3. Evaluación pericial

- Se busca determinar si la persona tiene trastornos mentales persistentes que afecten su capacidad para comprender, razonar y actuar voluntariamente.

- El equipo interdisciplinario analiza la situación médica, el contexto familiar, social y económico.

4. Audiencia

- El juez realiza una audiencia en la que el examinado puede expresarse por sí mismo o a través de un abogado defensor.

- El Ministerio Público (generalmente un defensor público) también participa para resguardar los derechos del interesado.

5. Sentencia

- Si se comprueba la existencia de una incapacidad mental duradera, el juez puede dictar una:

- Restricción parcial de la capacidad jurídica: la persona puede hacer algunas cosas por sí sola y otras con apoyo o autorización judicial.

- Restricción total: en casos graves, con nombramiento de un curador que representará legalmente al afectado.

- La declaración de insania como tal (término tradicional) ha sido reemplazada en el nuevo Código por la determinación de restricciones a la capacidad, de acuerdo con estándares de derechos humanos.

6. Revisión periódica

- Las restricciones no son definitivas. Deben revisarse cada 3 años como máximo, o antes si hay una mejora en la salud mental de la persona.

Base legal

- Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994) – vigente desde 2015. Reemplaza el concepto tradicional de “insania” por el de capacidad jurídica con apoyos y restricciones proporcionales.

- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) – con jerarquía constitucional en Argentina.

En Argentina, el número de profesionales de la salud que deben participar en una evaluación para determinar la insania (hoy, «restricción a la capacidad jurídica») depende del Código Procesal Civil y Comercial de cada jurisdicción. Sin embargo, hay pautas comunes y principios generales, especialmente tras la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación (vigente desde 2015).

En general:

- Se exige una evaluación interdisciplinaria.

- Participan al menos dos médicos, uno de los cuales debe ser psiquiatra o neurólogo.

- En algunas jurisdicciones, se requiere además un psicólogo.

Por ejemplo:

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CABA y Justicia Federal)

- Art. 624: el juez debe ordenar una junta médica, integrada por tres profesionales como mínimo, generalmente:

- Dos médicos psiquiatras o un psiquiatra y un neurólogo.

- Un psicólogo.

- También puede intervenir un trabajador social si se considera necesario.

En la Provincia de Córdoba, el proceso de restricción de la capacidad jurídica (antes llamado “insania”) está regulado por el Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba, y se complementa con lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación y los estándares internacionales de derechos humanos.

Según el artículo 695 del Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba, para los procesos sobre capacidad, el juez debe ordenar una junta médica compuesta por tres profesionales:

- Dos médicos psiquiatras (o un psiquiatra y un neurólogo).

- Un psicólogo.

Texto del artículo 695 (resumido):

“El juez ordenará que el presunto incapaz sea examinado por una junta compuesta por dos médicos psiquiatras y un psicólogo. Si se estima necesario, podrá ampliarse la integración de la junta.”

Además, pueden solicitarse informes complementarios de asistentes sociales u otros especialistas si se requiere una evaluación más integral.

Otras jurisdicciones (provinciales)

- En líneas generales, exigen una evaluación por al menos dos médicos, con posibilidad de ampliar el equipo.

- Por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires, el Código Procesal establece que:

- La evaluación debe realizarse por una junta médica.

- En la práctica, suelen participar: psiquiatra, psicólogo y neurólogo, más informes sociales.

Además:

- La evaluación debe cumplir con estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

- Se requiere un informe detallado, fundado y actualizado, con base científica y centrado en las capacidades funcionales del evaluado, no solo en el diagnóstico.

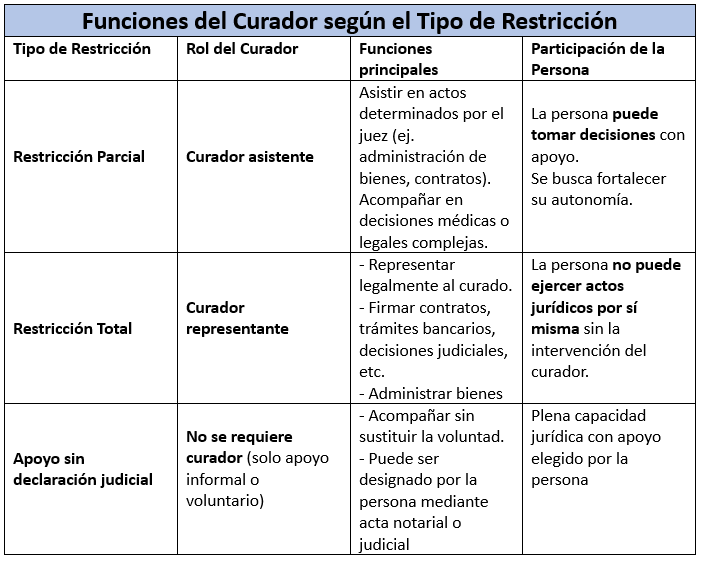

Qué es un curador?

El curador es la persona designada por un juez para asistir o representar legalmente a otra persona cuya capacidad jurídica ha sido restringida por razones de salud mental u otras causas que le impiden ejercer plenamente sus derechos.

¿Qué hace un curador?

Su función depende del grado de restricción de la capacidad:

Curador asistente (en restricciones parciales):

- Acompaña al curado en ciertos actos jurídicos (por ejemplo, administrar bienes, firmar contratos, etc.).

- No reemplaza a la persona, sino que la asiste y protege.

Curador representante (en restricciones totales):

- Actúa en nombre del curado en todos los actos jurídicos necesarios.

- Su rol es más amplio, pero siempre debe rendir cuentas al juez.

¿Quién puede ser curador?

Según el Código Civil y Comercial de la Nación (art. 138-146):

- Preferentemente se elige a:

- Cónyuge o conviviente.

- Hijos.

- Padres o hermanos.

- Si no hay familiares adecuados, puede nombrarse a un curador oficial (funcionario del Estado).

- El juez elige a quien considere más idóneo y confiable, teniendo en cuenta la voluntad y preferencias de la persona restringida, si puede expresarlas.

¿Qué obligaciones tiene?

El curador debe:

- Actuar con diligencia y buena fe.

- Administrar correctamente los bienes del curado.

- Rendir cuentas regularmente ante el juez.

- Respetar la autonomía progresiva de la persona, promoviendo su participación en las decisiones.

Importante:

Desde la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial (2015) y en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se considera que:

“La capacidad jurídica es un derecho humano, y las restricciones deben ser excepcionales, proporcionales y revisadas periódicamente.”

Por eso, el rol del curador hoy debe enfocarse más en el apoyo a la autonomía que en la sustitución de la voluntad.

Obligaciones generales del curador (en todos los casos):

- Respetar la dignidad y preferencias de la persona.

- Rendir cuentas periódicamente ante el juez.

- Administrar los bienes con transparencia y responsabilidad.

- Favorecer siempre la autonomía progresiva.