Disforia de género Infantil. Comprensión y enfoque terapéutico.

RESUMEN: La disforia de género (DG) infantil describe una condición psicológica en la que los niños experimentan una marcada incongruencia entre el género que experimentan y el género asociado con su sexo biológico. Cuando esto ocurre en niños prepúberes, la DG se resuelve en la gran mayoría de los pacientes hacia finales de la adolescencia.

Actualmente existe un debate vigoroso, aunque reprimido, entre médicos, terapeutas y académicos sobre lo que rápidamente se está convirtiendo en el nuevo estándar de tratamiento para la DG en niños.

Este nuevo paradigma se basa en el supuesto de que la DG es innata e implica la supresión de la pubertad con agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) seguida del uso de hormonas del sexo opuesto, una combinación que da como resultado la esterilidad de los menores.

Una revisión de la literatura actual sugiere que este protocolo se basa en una ideología de género no científica, carece de una base de evidencia y viola el principio ético de larga data de «Primero, no hacer daño».

American College of Pediatricians – November 2018

Disforia de género en niños: un debate que no solo concierne a la ciencia

El género es un término que se refiere a las características psicológicas y culturales asociadas con el sexo biológico. 1 Es un concepto psicológico y un término sociológico, no biológico. La identidad de género se refiere a la conciencia que tiene un individuo de ser hombre o mujer y a veces se la denomina “género experimentado” de un individuo. La disforia de género (DG) en niños describe una condición psicológica en la que experimentan una marcada incongruencia entre su género experimentado y el género asociado con su sexo biológico. A menudo expresan la creencia de que son del sexo opuesto. 2

Se ha estimado que las tasas de prevalencia de la DG entre los niños son inferiores al 1%. 3 Las diferencias de sexo en la tasa de derivaciones a clínicas especializadas varían según la edad. En los niños prepúberes, la proporción de niños a niñas varía de 2:1 a 4,5:1. En los adolescentes, la proporción de sexos está cerca de la paridad; en los adultos, la proporción de hombres a mujeres varía de 1:1 a 6,1:1.2

El debate sobre cómo tratar a los niños con TG es, ante todo, una disputa ética que concierne tanto a la cosmovisión del médico como a la ciencia. La medicina no se produce en un vacío moral; cada acción o inacción terapéutica es el resultado de un juicio moral de algún tipo que surge de la cosmovisión filosófica del médico. La medicina tampoco se produce en un vacío político y estar del lado equivocado de la política sexual puede tener graves consecuencias para las personas que sostienen una visión políticamente incorrecta.

Por ejemplo, el Dr. Kenneth Zucker, reconocido desde hace tiempo como una autoridad de primer orden en cuestiones de identidad de género en niños, también ha sido un defensor de los derechos de los homosexuales y los transexuales durante toda su vida. Sin embargo, para gran consternación de los activistas transexuales adultos, Zucker cree que la mejor manera de ayudar a los niños prepúberes con disforia de género es ayudarlos a alinear su identidad de género con su sexo anatómico. Esta opinión finalmente le costó su puesto de director durante 30 años de la Clínica de Identidad de Género Infantil, Juvenil y Familiar (GIC) en el Centro de Adicciones y Salud Mental de Toronto. 4,5

Muchos críticos de la supresión de la pubertad sostienen una visión teleológica modernista del mundo. Consideran evidente que la naturaleza humana tiene un propósito y que la cooperación con ese propósito conduce al florecimiento humano. Otros, sin embargo, se identifican como posmodernistas que rechazan la teleología. Lo que une a los dos grupos es una interpretación tradicional de “primero, no hacer daño”. Por ejemplo, hay una creciente comunidad en línea de médicos, profesionales de la salud mental y académicos que afirman la homosexualidad y que tienen una página web titulada “Primero, no hacer daño: profesionales jóvenes transcríticos”. Escriben:

Nos preocupa la tendencia actual a diagnosticar y confirmar rápidamente a los jóvenes como transgénero, lo que a menudo los encamina hacia una transición médica… Creemos que las cirugías innecesarias y/o los tratamientos hormonales que no han demostrado ser seguros a largo plazo representan riesgos significativos para los jóvenes. Las políticas que alientan, ya sea directa o indirectamente, este tipo de tratamiento médico para jóvenes que pueden no ser capaces de evaluar los riesgos y beneficios son altamente sospechosas, en nuestra opinión. 6

Los defensores del paradigma médico intervencionista, en cambio, también son posmodernistas, pero sostienen una visión subjetiva de “lo primero es no hacer daño”.

La Dra. Johanna Olson-Kennedy, especialista en medicina adolescente del Hospital Infantil de Los Ángeles y líder en la transición de género pediátrica, ha afirmado que: “[o primero es no hacer daño, es realmente subjetivo. Históricamente venimos de una perspectiva muy paternalista… [en la que]… a los médicos se les da realmente la competencia de decidir qué va a ser perjudicial y qué no. Y eso, en el mundo del género, es realmente problemático”. 7

No sólo afirma que “lo primero es no hacer daño” es subjetivo, sino que, más adelante, también afirma que se debe dejar que el niño decida, qué constituye un daño, basándose en sus propios pensamientos y sentimientos subjetivos. 7

Dada la inmadurez cognitiva y experiencial del niño y el adolescente, el Colegio Americano de Pediatras (ACPeds) considera que esto es altamente problemático y poco ético.

La disforia de género como resultado de una identidad sexual interna innata

El profesor de trabajo social, Dr. William Brennan, ha escrito que “el poder del lenguaje para colorear la visión que uno tiene de la realidad es profundo”. 8 Es por esta razón que la ingeniería lingüística siempre precede a la ingeniería social, incluso en medicina.

Muchos sostienen la creencia errónea de que género alguna vez significó sexo biológico. Aunque los términos a menudo se usan indistintamente, nunca fueron verdaderamente sinónimos. 9,10

Las feministas de finales de los años 1960 y 1970 usaron género para referirse a un “sexo social” que podía diferir del “sexo biológico” de una persona con el fin de superar la discriminación injusta contra las mujeres arraigada en estereotipos sexuales. Estas feministas son en gran parte responsables de la generalización del uso de la palabra género en lugar de sexo. Más recientemente, en un intento por eliminar la heteronormatividad, los teóricos queer han ampliado el género a un exceso de 50 categorías al fusionar el concepto de sexo social con atracciones sexuales. 9 Sin embargo, ninguno de los usos refleja el significado original del término.

Antes de los años 50, el género significaba masculino o femenino, pero se aplicaba únicamente a la gramática, no a las personas. 9,10 Los idiomas basados en el latín categorizan los sustantivos y sus modificadores como masculinos o femeninos y, por esta razón, todavía se hace referencia a ellos como si tuvieran un género. Esto cambió durante los años 50 y 60, cuando los sexólogos se dieron cuenta de que su programa de reasignación de sexo no podía defenderse lo suficiente utilizando las palabras sexo y transexual. Desde un punto de vista puramente científico, los seres humanos poseen un sexo determinado biológicamente y diferencias sexuales innatas. Ningún sexólogo podría realmente cambiar los genes de una persona mediante hormonas y cirugía. El cambio de sexo es objetivamente imposible. Su solución fue secuestrar la palabra género e infundirle un nuevo significado que se aplicara a las personas.

John Money, PhD, fue uno de los sexólogos más destacados que redefinieron el género como “el desempeño social indicativo de una identidad sexual interna”. 10 En esencia, estos sexólogos inventaron la base ideológica necesaria para justificar su tratamiento de la transexualidad con cirugía de reasignación de sexo y lo llamaron género. Es esta ideología creada por el hombre de una “identidad sexual interna” innata e inmutable la que ahora domina la medicina convencional, la psiquiatría y el mundo académico. Esta historia lingüística deja en claro que el género no es y nunca ha sido una entidad biológica o científica. Más bien, el género es un concepto construido social y políticamente.

En su “Resumen del desarrollo de género y la no conformidad de género en niños y adolescentes”, Forcier y Olson-Kennedy descartan el modelo binario de la sexualidad humana como una “ideología” y presentan una “perspectiva alternativa” de la “identidad de género innata” que se presenta a lo largo de un “continuo de género”. Recomiendan que los pediatras digan a los padres que el “género real” de un niño es lo que él o ella siente que es porque “el cerebro y el cuerpo de un niño pueden no estar en la misma página”. 11

La afirmación de Forcier y Olson-Kennedy de que existe una discordancia innata entre el cerebro de un niño y el resto del cuerpo se deriva de exploraciones de resonancia magnética ponderadas por difusión que demuestran que el aumento de testosterona en la pubertad en los niños aumenta el volumen de materia blanca, así como de estudios cerebrales de adultos que se identifican como transgénero. Un estudio de Rametti y colegas descubrió que la microestructura de la materia blanca de los cerebros de adultos transexuales de mujer a hombre (FtM), que no habían comenzado el tratamiento con testosterona, se parecía más a la de los hombres que a la de las mujeres. 12

Otros estudios de resonancia magnética ponderados por difusión han llegado a la conclusión de que la microestructura de la materia blanca tanto en los transexuales FtM como en los transexuales de hombre a mujer (MtF) se encuentra a medio camino entre la de las mujeres y los hombres genéticos. 13 Sin embargo, estos estudios y otros más recientes no logran demostrar la causalidad debido a varios fallos de diseño. Un estudio de diferencias cerebrales correctamente diseñado debe ser prospectivo y longitudinal.

Se necesitaría una muestra grande de una población seleccionada al azar de un conjunto fijo de individuos, se les haría un seguimiento con imágenes cerebrales seriadas desde la infancia hasta la edad adulta y tendría que ser replicado. Ningún estudio cerebral hasta la fecha cumple con uno solo de estos requisitos para ser considerado un diseño de investigación riguroso. Incluso si lo hicieran, la causalidad no sería segura debido a la neuroplasticidad.

Neuroplasticidad *

La neuroplasticidad es un fenómeno bien establecido en el que el pensamiento y la conducta alteran la microestructura cerebral. No hay pruebas de que las personas nazcan con microestructuras cerebrales que sean inalterables para siempre, pero sí hay pruebas significativas de que la experiencia cambia la microestructura cerebral. 14 Por lo tanto, si algún día se logran identificar diferencias cerebrales entre personas transgénero mediante estudios científicamente rigurosos, es más probable que estas diferencias sean el resultado de la conducta transgénero que su causa.

Pero lo más importante es que el cerebro de todos los bebés varones está masculinizado prenatalmente por su propia testosterona endógena, que se secreta desde los testículos aproximadamente a las ocho semanas de gestación. Las niñas, por supuesto, carecen de testículos y, por lo tanto, su cerebro no está masculinizado por la testosterona endógena. 15,16,17 Por esta razón, salvo que la madre haya estado expuesta a los andrógenos o a uno de los raros trastornos del desarrollo sexual (DSD), los niños no nacen con cerebros feminizados y las niñas no nacen con cerebros masculinizados.

Determinismo genético

¿Podría la identidad de género estar determinada genéticamente? Los genetistas del comportamiento saben desde hace décadas que, si bien los genes influyen en el comportamiento, no obligan a una persona a pensar, sentir o comportarse de una manera determinada. La ciencia de la epigenética ha establecido que los genes no son análogos a “modelos” rígidos de comportamiento. Más bien, los humanos “desarrollan rasgos a través del proceso dinámico de interacción entre genes y ambiente… [los genes por sí solos] no determinan quiénes somos”. 18 En cuanto a la etiología del transgenerismo, los estudios con gemelos de transexuales adultos demuestran definitivamente que la influencia genética es mucho menor que la de los factores ambientales.

Los estudios con gemelos son fundamentales para dilucidar si los genes o los factores ambientales contribuyen de manera más significativa a un rasgo en particular. Dado que los gemelos monocigóticos son concebidos con exactamente el mismo ADN y las mutaciones espontáneas antes del nacimiento son poco frecuentes, los rasgos que están determinados únicamente por los genes se manifestarán en ambos gemelos idénticos casi el 100 por ciento de las veces, si no exactamente. El color de la piel es un ejemplo de un rasgo que los gemelos idénticos comparten prácticamente el 100 por ciento de las veces, porque está determinado únicamente por los genes.

El estudio más amplio sobre gemelos transexuales realizado hasta la fecha examina 110 pares de gemelos y fue publicado por el Dr. Milton Diamond en la edición de mayo de 2013 del International Journal of Transgenderism. 19 La Tabla 5 documenta que el número de pares de gemelos monocigóticos concordantes para el transexualismo es mayor que el de pares de gemelos dicigóticos. Esto sugiere una posible predisposición biológica para la disforia de género. Sin embargo, el dato más significativo es el bajo número de pares de gemelos monocigóticos concordantes. Solo 21 pares de gemelos monocigóticos de un total de 74 pares monocigóticos, o el 28 por ciento, fueron concordantes para el transexualismo; el 72 por ciento restante de gemelos idénticos fueron discordantes para el transexualismo.

Esto significa que los factores ambientales superan cualquier predisposición biológica. Los factores ambientales son responsables de casi el 75 por ciento de las causas de la transexualidad en un gemelo y no en el otro; y dado que los gemelos idénticos se desarrollan en el mismo útero, es probable que las experiencias no compartidas después del nacimiento tengan una mayor influencia que el entorno prenatal. Una alta tasa de discordancia del 72 por ciento entre gemelos idénticos demuestra que nadie nace predeterminado a tener disforia de género, y mucho menos predeterminado a identificarse como transgénero o transexual.

Esto es lo que cabría esperar dadas las dramáticas tasas de resolución de la disforia de género documentadas entre los niños cuando no se les anima a imitar al sexo opuesto. La baja tasa de concordancia también apoya la teoría de que la disforia de género persistente se debe predominantemente al impacto de influencias ambientales no compartidas sobre ciertos niños biológicamente vulnerables. Para ser claros, los estudios con gemelos por sí solos establecen que la “perspectiva alternativa” de una “identidad de género innata” atrapada en el cuerpo equivocado es de hecho una creencia ideológica que no tiene base en la ciencia rigurosa.

En cambio, una visión binaria teleológica de la sexualidad humana es compatible con la realidad biológica. La norma para el diseño humano es ser concebido como hombre o mujer. Los pares de cromosomas sexuales “XY” y “XX” son determinantes genéticos del sexo, masculino y femenino, respectivamente. No son marcadores genéticos de un cuerpo desordenado o un defecto de nacimiento. La sexualidad humana es binaria por diseño y su propósito es la reproducción de nuestra especie. Este principio es evidente. Salvo uno de los raros trastornos del desarrollo sexual (DSD), a ningún bebé se le “asigna” un sexo o un género al nacer. El sexo se declara anatómicamente en el útero y es claramente evidente y reconocido al nacer.

Los trastornos del desarrollo sexual (DSD), que incluyen, entre otros, el síndrome de insensibilidad a los andrógenos y la hiperplasia suprarrenal congénita, afectan a menos del 0,02 por ciento de la población. 20 Todos estos trastornos son desviaciones médicamente identificables de la norma sexual binaria humana. A diferencia de las personas con un genotipo y un eje hormonal normales que se identifican como “transgénero”, quienes padecen DSD tienen una condición biológica innata. La asignación de sexo en las personas con DSD puede ser compleja y depende de una variedad de factores genéticos, hormonales y físicos. Sin embargo, la declaración de consenso de 2006 de la Sociedad Intersexual de Norteamérica no respaldó el DSD como tercer sexo. 21

Los factores postnatales predominan en el desarrollo y persistencia de la DG

Los estudios con gemelos idénticos demuestran que los factores ambientales, especialmente los eventos no compartidos posnatales, predominan en el desarrollo y la persistencia de la disforia de género. Esto no es sorprendente, ya que se acepta ampliamente que el desarrollo emocional y psicológico de un niño se ve afectado por experiencias positivas y negativas desde la infancia en adelante.

Las relaciones familiares y con los pares, la escuela y el vecindario, la experiencia de cualquier forma de abuso, la exposición a los medios de comunicación, las enfermedades crónicas, la guerra y los desastres naturales son ejemplos de factores ambientales que afectan el desarrollo emocional, social y psicológico de un individuo. No se ha encontrado que una única dinámica familiar, situación social, evento adverso o combinación de ellos destine a un niño a desarrollar disforia de género. Este hecho, junto con los estudios con gemelos, sugiere que hay muchos caminos que pueden llevar a la disforia de género en ciertos niños predispuestos.

La literatura sobre la etiología y el tratamiento psicoterapéutico del TG infantil se basa en gran medida en estudios de casos clínicos. Estos estudios sugieren que el refuerzo social, la psicopatología parental, la dinámica familiar y el contagio social (facilitado por los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales) contribuyen al desarrollo y/o la persistencia del TG en algunos niños vulnerables. También puede haber otros factores contribuyentes aún no reconocidos.

La mayoría de los padres de niños con TG recuerdan que sus reacciones iniciales ante la vestimenta y otros comportamientos de su hijo fueron de tolerancia y/o estímulo. A veces, la psicopatología parental es la raíz del refuerzo social. Por ejemplo, entre las madres de niños con TG que deseaban tener hijas, un pequeño subgrupo experimentó lo que se ha denominado “duelo patológico por la pérdida de género”. Dentro de este subgrupo, el deseo de la madre de tener una hija se manifestaba mediante el travestismo activo de su hijo como si fuera una niña. Estas madres generalmente sufrían de una depresión grave que se aliviaba cuando sus hijos se vestían y actuaban de manera femenina. 22

Una gran cantidad de literatura clínica documenta que los padres de niños de sexo femenino informan que pasan menos tiempo con sus hijos de entre dos y cinco años en comparación con los padres de niños de grupo de control. Esto es coherente con los datos que muestran que los niños de sexo femenino se sienten más cercanos a sus madres que a sus padres. En sus estudios clínicos de niños con TG, Stoller observó que la mayoría tenía una relación demasiado cercana con su madre y una relación distante y periférica con su padre. Postuló que la TG en los niños era un “retraso del desarrollo… en el que una simbiosis madre-hijo excesivamente cercana y gratificante, no perturbada por la presencia del padre, impide que el niño se separe adecuadamente del cuerpo femenino y del comportamiento femenino de su madre”. 22

También se ha descubierto que entre los niños con DG, la tasa de psicopatología materna, en particular depresión y trastorno bipolar, es “alta desde cualquier punto de vista”. Además, la mayoría de los padres de niños con DG se sienten fácilmente amenazados, presentan dificultades para regular los afectos y poseen una sensación interna de incompetencia. Estos padres suelen afrontar sus conflictos trabajando demasiado o distanciándose de sus familias.

En la mayoría de los casos, los padres no se apoyan mutuamente y tienen dificultades para resolver los conflictos maritales. Esto produce un aire intensificado de conflicto y hostilidad. En esta situación, el niño se vuelve cada vez más inseguro acerca de su propio valor debido al retraimiento o la ira de la madre y a la incapacidad del padre para interceder. La ansiedad y la inseguridad del niño se intensifican, al igual que su ira, lo que puede dar como resultado su incapacidad para identificarse con su sexo biológico. 23

No se han realizado estudios sistemáticos sobre las niñas con DG y la relación padre-hija. Sin embargo, las observaciones clínicas sugieren que la relación entre madre e hija es, en la mayoría de los casos, distante y marcada por conflictos, lo que puede llevar a la hija a desidentificarse de la madre. En otros casos, los padres elogian la masculinidad mientras que devalúan la feminidad.

Además, ha habido casos en los que las niñas tienen miedo de sus padres, quienes pueden mostrar una ira volátil que puede llegar a incluir el abuso hacia la madre. Una niña puede percibir que ser mujer es inseguro y defenderse psicológicamente de esto sintiendo que en realidad es un niño; creyendo inconscientemente que si fuera un niño estaría a salvo de su padre y sería amada por él. 22

Existen evidencias de que la psicopatología y/o la diversidad del desarrollo pueden precipitar la DG en adolescentes, particularmente entre mujeres jóvenes. Investigaciones recientes han documentado un número cada vez mayor de adolescentes que se presentan a clínicas de identidad de género para adolescentes y solicitan reasignación de sexo (SR). Kaltiala-Heino y colegas intentaron describir a los adolescentes solicitantes de reasignación de sexo legal y médica durante los primeros dos años de una clínica de identidad de género para adolescentes en Finlandia, en términos de factores sociodemográficos, psiquiátricos y relacionados con la identidad de género y el desarrollo adolescente.

Realizaron una revisión retrospectiva cuantitativa estructurada de historias clínicas y un análisis cualitativo de los expedientes de todos los adolescentes solicitantes de SR que ingresaron a la evaluación a fines de 2013. Encontraron que el número de derivaciones superó las expectativas a la luz del conocimiento epidemiológico. Las niñas natales estaban marcadamente sobrerrepresentadas entre los solicitantes. La psicopatología grave previa al inicio de la DG era común. Muchos jóvenes estaban en el espectro autista. Estos hallazgos no se ajustan a la imagen comúnmente aceptada de un niño disfórico de género. Los investigadores concluyen que las pautas de tratamiento deben considerar el TG en menores en el contexto de una psicopatología grave y dificultades de desarrollo. 24

Un estudio reciente ha documentado una tendencia creciente entre los adolescentes a autodiagnosticarse como transgénero después de maratones en sitios de redes sociales como Tumblr, Reddit y YouTube.25 Esto sugiere que el contagio social puede estar en juego. En muchas escuelas y comunidades, hay grupos enteros de pares que «salen» del armario» como trans al mismo tiempo. 25

Finalmente, se debe prestar una fuerte consideración a la investigación de una asociación causal entre los eventos adversos de la infancia, incluido el abuso sexual, y el transgenerismo. La superposición entre la discordancia de género en la infancia y una orientación homosexual en la edad adulta ha sido reconocida desde hace mucho tiempo. 26

También hay una gran cantidad de literatura que documenta una prevalencia significativamente mayor de eventos adversos en la infancia y abuso sexual entre adultos homosexuales en comparación con adultos heterosexuales. Andrea Roberts y colegas publicaron un estudio en 2013 que encontró que «la mitad o la totalidad del riesgo elevado de abuso infantil entre personas con sexualidad del mismo sexo en comparación con los heterosexuales se debía a los efectos del abuso en la sexualidad». 27

Por lo tanto, es posible que algunas personas desarrollen TG y luego asuman una identidad transgénero como resultado de malos tratos y/o abuso sexual durante la infancia. Esta es un área que requiere investigación.

El trastorno de ansiedad generalizada como trastorno mental objetivo

La psicología ha rechazado cada vez más el concepto de normas para la salud mental, centrándose en cambio, en el sufrimiento emocional. La Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA), por ejemplo, explica en la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) que el TG aparece en él no debido a la discrepancia entre los pensamientos del individuo y la realidad física, sino debido a la presencia de sufrimiento emocional que dificulta el funcionamiento social.

El DSM-5 también señala que se requiere un diagnóstico para que las compañías de seguros paguen las hormonas cruzadas y la cirugía de reasignación de sexo (SRS) para aliviar el sufrimiento emocional del TG. Una vez que se alivia el sufrimiento, el TG ya no se considera un trastorno. 2

Este razonamiento plantea problemas. Consideremos los siguientes ejemplos: una niña con anorexia nerviosa tiene la creencia errónea persistente de que es obesa; una persona con trastorno dismórfico corporal (TDC) alberga la convicción errónea de que es fea; una persona con trastorno de identidad de integridad corporal (TIC) se identifica como una persona discapacitada y se siente atrapada en un cuerpo completamente funcional. Las personas con TDC suelen estar tan angustiadas por sus cuerpos completamente funcionales que buscan la amputación quirúrgica de miembros sanos o la sección quirúrgica de su médula espinal. 28

La Dra. Anne Lawrence, que es transgénero, ha argumentado que el TDC tiene muchos paralelos con el TDG. 29 Las creencias falsas mencionadas anteriormente, como el TDC, no sólo son emocionalmente angustiantes para las personas, sino que también ponen en peligro su vida. En cada caso, la cirugía para “afirmar” la suposición falsa (liposucción para la anorexia, cirugía estética para el TDC, amputación o paraplejia inducida quirúrgicamente para el BIID, cirugía de reasignación de sexo para el TG) puede muy bien aliviar la angustia emocional del paciente, pero no hará nada para abordar el problema psicológico subyacente y puede resultar en la muerte del paciente. Completamente alejado de la realidad física, el arte de la psicoterapia disminuirá a medida que el campo de la psicología se convierta cada vez más en una especialidad médica intervencionista, con resultados devastadores para los pacientes.

Otra posibilidad es buscar un estándar mínimo. La normalidad se ha definido como “aquello que funciona de acuerdo con su diseño”. 30 Una de las principales funciones del cerebro es percibir la realidad física. Los pensamientos que están de acuerdo con la realidad física son normales. Los pensamientos que se desvían de la realidad física son anormales, así como potencialmente dañinos para el individuo o para los demás. Esto es así independientemente de que el individuo que posee los pensamientos anormales se sienta o no angustiado. La creencia de una persona de que es algo o alguien que no es es, en el mejor de los casos, un signo de pensamiento confuso; en el peor, es un delirio. El hecho de que una persona piense o sienta algo no lo convierte en tal. Esto sería cierto incluso si los pensamientos anormales estuvieran biológicamente “programados”.

La norma para el desarrollo humano es que los pensamientos de un individuo se alineen con la realidad física; que la identidad de género de un individuo se alinee con el sexo biológico. Las personas que se identifican como “que se sienten como el sexo opuesto” o “algo intermedio” o alguna otra categoría no constituyen un tercer sexo. Siguen siendo hombres biológicos o mujeres biológicas.

La TG es un problema que reside en la mente, no en el cuerpo. Los niños con TG no tienen un cuerpo desordenado, aunque sientan que lo tienen. De manera similar, la angustia de un niño por el desarrollo de características sexuales secundarias no significa que la pubertad deba ser tratada como una enfermedad que se deba detener, porque la pubertad no es, de hecho, una enfermedad. Asimismo, aunque muchos hombres con TG expresan la creencia de que son una “esencia femenina” atrapada en un cuerpo masculino, esta creencia no tiene base científica.

Hasta hace poco, la visión del mundo que prevalecía con respecto al trastorno de la personalidad en la infancia era que reflejaba un pensamiento anormal o confusión por parte del niño que podía ser transitorio o no. En consecuencia, el enfoque estándar era la espera vigilante o la búsqueda de psicoterapia familiar e individual. 1,2

Los objetivos de la terapia eran abordar la patología familiar si estaba presente, tratar cualquier morbilidad psicosocial en el niño y ayudarlo a alinear la identidad de género con el sexo biológico. 22,23

Los expertos de ambos lados del debate sobre la supresión de la pubertad coinciden en que, en este contexto, entre el 80 y el 95 por ciento de los niños con trastorno de la personalidad aceptaban su sexo biológico al final de la adolescencia. 31

Sin embargo, esta visión del mundo comenzó a cambiar a medida que los activistas transgénero adultos promovían cada vez más la narrativa de la “esencia femenina” para asegurar la aceptación social. 10 En 2007, el mismo año en que el Boston Children’s Hospital abrió la primera clínica pediátrica de género del país, el Dr. J. Michael Bailey escribió:

En la actualidad, la concepción cultural predominante del transexualismo de hombre a mujer es que todos los transexuales de hombre a mujer (MtF) son, en esencia, mujeres atrapadas en cuerpos de hombres. Sin embargo, esta concepción tiene poca base científica y es incoherente con las observaciones clínicas. Ray Blanchard ha demostrado que existen dos subtipos distintos de transexuales MtF. Los miembros de un subtipo, los transexuales homosexuales, se entienden mejor como un tipo de hombre homosexual. El otro subtipo, los transexuales autoginefílicos, están motivados por el deseo erótico de convertirse en mujeres. La persistencia de la concepción cultural predominante, aunque explicable, es perjudicial para la ciencia y para muchos transexuales. 32

Como la idea de la “esencia femenina” persistió, el sufrimiento de los adultos transgénero se invocó para argumentar a favor de rescatar urgentemente a los niños del mismo destino mediante la identificación temprana, la afirmación y la supresión de la pubertad. Ahora se alega que la discriminación, la violencia, la psicopatología y el suicidio son las consecuencias directas e inevitables de negar la afirmación social y los bloqueadores de la pubertad u hormonas cruzadas a un niño disfórico de género. 33

Sin embargo, el hecho de que entre el 80 y el 95 por ciento de los jóvenes disfóricos de género emergen física y psicológicamente intactos después de pasar por la pubertad sin afirmación social refuta esta afirmación. 31 Además, más del 90 por ciento de las personas que mueren por suicidio tienen un trastorno mental diagnosticado. 34 No hay evidencia de que los niños disfóricos de género que se suicidan sean diferentes. Por lo tanto, la piedra angular de la prevención del suicidio debería ser la misma para ellos que para todos los niños: la identificación temprana y el tratamiento de las comorbilidades psicológicas.

Sin embargo, en la actualidad existen 40 clínicas de género en los Estados Unidos que promueven el uso de la supresión puberal y de hormonas del sexo opuesto en niños. La justificación de la supresión es permitir que el niño con disforia de género tenga tiempo para explorar su identidad de género libre de la angustia emocional que desencadena la aparición de características sexuales secundarias.

Las normas que se siguen en estas clínicas, se basan en la “opinión de expertos”. No existe un solo estudio aleatorizado, controlado y de gran tamaño que documente los supuestos beneficios y los posibles daños que la supresión puberal y el uso de hormonas del sexo opuesto pueden causar a los niños con disforia de género.

Tampoco existe un solo estudio aleatorizado, controlado y de gran tamaño a largo plazo, que compare los resultados de diversas intervenciones psicoterapéuticas para la disforia de género infantil con los de la supresión puberal seguida de décadas de esteroides sintéticos tóxicos.

En la era actual de la “medicina basada en la evidencia”, esto debería hacer reflexionar a todo el mundo. Lo que es más preocupante es que, la supresión puberal en la etapa 2 de Tanner (generalmente a los 11 años de edad) seguida del uso de hormonas cruzadas dejará a estos niños estériles y sin tejido gonadal ni gametos disponibles para la criopreservación. 35,36,37

La neurociencia documenta claramente que el cerebro adolescente es cognitivamente inmaduro y carece de la capacidad adulta necesaria para la evaluación de riesgos antes de los 20 o 25 años. 38 Existe un serio problema ético al permitir que se realicen procedimientos irreversibles que cambian la vida en menores que son demasiado jóvenes para dar un consentimiento válido por sí mismos. Este requisito ético del consentimiento informado es fundamental para la práctica de la medicina, como lo enfatiza el sitio web del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos: “El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial”. 39 Además, cuando se esteriliza a un individuo, incluso como resultado secundario de la terapia, sin un consentimiento pleno, libre e informado, se está violando el derecho internacional. 40

Protocolo de afirmación transgénero: ¿Cuál es la base de evidencia?

En las últimas dos décadas, Hayes, Inc. ha crecido hasta convertirse en una firma de investigación y consultoría reconocida internacionalmente que evalúa una amplia gama de tecnologías médicas para determinar el impacto en la seguridad del paciente, los resultados de salud y la utilización de recursos. Esta corporación realizó una revisión y evaluación exhaustiva de la literatura científica sobre el tratamiento de la DG en adultos y niños en 2014. Concluyó que si bien “la evidencia sugiere beneficios positivos” en la práctica de usar cirugía de reasignación de sexo en adultos con disforia de género, “las serias limitaciones [inherentes a la investigación] solo permiten conclusiones débiles”. 41 De manera similar, Hayes, Inc. encontró que la práctica de usar hormonas cruzadas para adultos con disforia de género se basaba en evidencia de calidad “muy baja”:

En múltiples estudios no se ha demostrado de manera consistente que se hayan producido mejoras estadísticamente significativas en la mayoría de los resultados. La evidencia sobre la calidad de vida y la función en adultos que han tenido relaciones de hombre a mujer (MtF) fue muy escasa. La evidencia sobre medidas menos integrales de bienestar en adultos que recibieron terapia hormonal cruzada fue directamente aplicable a pacientes con DG, pero fue escasa y/o contradictoria. Los diseños de los estudios no permiten sacar conclusiones de causalidad y, en general, los estudios también tuvieron debilidades asociadas con la ejecución del estudio. Existen riesgos de seguridad potencialmente a largo plazo asociados con la terapia hormonal, pero ninguno ha sido probado o descartado de manera concluyente. 42

En cuanto al tratamiento de niños con DG con agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) y hormonas cruzadas, Hayes, Inc. otorgó su calificación más baja indicando que la literatura es “demasiado escasa y los estudios [que existen] demasiado limitados para sugerir conclusiones”. 42

Las clínicas de género proliferan en Estados Unidos a pesar de la falta de evidencia médica

En 2007, el Dr. Norman Spack, endocrinólogo pediátrico y fundador de la primera clínica de género del país en el Boston Children’s Hospital, lanzó el paradigma de supresión de la pubertad en los Estados Unidos. 43 Consiste en afirmar primero el falso concepto que tiene el niño de sí mismo instituyendo cambios de nombre y pronombre, y facilitando la suplantación de la identidad del sexo opuesto dentro y fuera del hogar. A continuación, se suprime la pubertad mediante agonistas de la GnRH a la edad de 11 años y, finalmente, los pacientes pueden pasar a las hormonas del sexo opuesto a la edad de 16 años como preparación para la cirugía de reasignación de sexo cuando sean adolescentes mayores o adultos. 44

Las directrices de la Endocrine Society actualmente prohíben el uso de hormonas del sexo opuesto antes de los 16 años, pero esta prohibición se está reconsiderando. 45 Algunos especialistas en género ya están pasando por alto la supresión de la pubertad y, en su lugar, sometiendo a niños de tan solo 11 años de edad directamente a hormonas del sexo opuesto. La razón es que el niño experimentará el desarrollo puberal del sexo deseado y así evitará la angustia emocional iatrogénica de mantener una apariencia prepuberal a medida que sus compañeros progresan a lo largo de su trayectoria puberal natural .

En 2014, había 24 clínicas de género agrupadas principalmente a lo largo de la Costa Este y en California; un año después, había 40 en todo el país. La Dra. Ximena López, endocrinóloga pediátrica del Centro Médico Infantil de Dallas y miembro del programa de apoyo interdisciplinario de educación y atención de género (Genecis) de ese programa, afirmó: “[El uso de este protocolo] está creciendo muy rápido. Y la razón principal es [que] los padres lo están exigiendo y traen a los pacientes a la puerta de los endocrinólogos pediátricos porque saben que está disponible”. 47 Obsérvese que la razón principal del aumento del uso del protocolo es la demanda de los padres; no la medicina basada en la evidencia.

Riesgos de los agonistas de GnRH

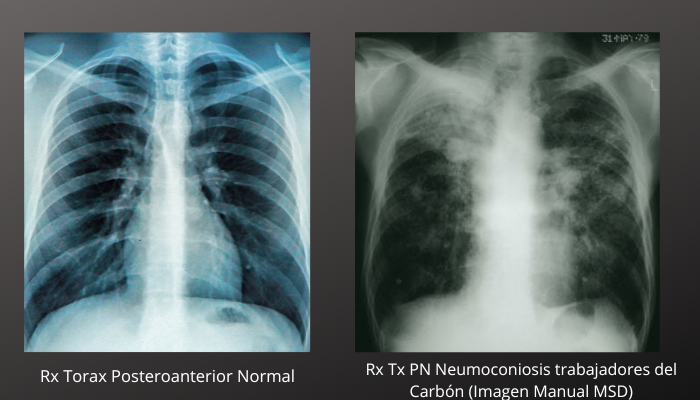

Los agonistas de GnRH utilizados para la supresión de la pubertad en niños con disforia de género incluyen dos que están aprobados para el tratamiento de la pubertad precoz: leuprolida por inyección intramuscular con formulaciones de dosificación mensual o una vez cada tres meses, e histrelina, un implante subcutáneo con dosificación anual. 36 Además de prevenir el desarrollo de características sexuales secundarias, los agonistas de GnRH detienen el crecimiento óseo, disminuyen la acreción ósea, previenen la organización y maduración dependiente de esteroides sexuales del cerebro adolescente e inhiben la fertilidad al prevenir el desarrollo de tejido gonadal y gametos maduros durante la duración del tratamiento. Si el niño interrumpe los agonistas de GnRH, sobrevendrá la pubertad. 36,44

En consecuencia, la Sociedad de Endocrinología sostiene que los agonistas de GnRH, así como la vida social como sexo opuesto, son intervenciones completamente reversibles que no conllevan riesgo de daño permanente para los niños. 44 Sin embargo, la teoría del aprendizaje social, la neurociencia y el único estudio de seguimiento a largo plazo de adolescentes que recibieron supresión puberal que se describe a continuación desafían esta afirmación.

En un estudio de seguimiento de sus primeros 70 candidatos prepúberes a recibir supresión de la pubertad, de Vries y sus colegas documentaron que todos los sujetos finalmente adoptaron una identidad transgénero y solicitaron hormonas del sexo opuesto. 48 Esto es motivo de preocupación. Normalmente, entre el 80 y el 95 por ciento de los jóvenes prepúberes con TG no persisten en su TG. El hecho de que el 100 por ciento de los niños prepúberes elijan hormonas del sexo opuesto sugiere que el protocolo en sí mismo inevitablemente lleva al individuo a identificarse como transgénero.

Existe una naturaleza, evidentemente autocumplida, de alentar a un niño pequeño con DG a imitar socialmente al sexo opuesto y luego instituir la supresión de la pubertad. Desde un punto de vista puramente de aprendizaje social, la conducta repetida de imitar y ser tratado como el sexo opuesto hará que la alineación de la identidad con el sexo biológico del niño sea menos probable.

Esto, junto con la supresión de la pubertad que impide una mayor masculinización o feminización endógena de todo el cuerpo y el cerebro, hace que el niño siga siendo un niño prepúber no conforme con su género disfrazado de niña prepúber, o al revés. Dado que sus compañeros se desarrollan normalmente hasta convertirse en hombres o mujeres jóvenes, estos niños quedan aislados psicosocialmente.

Tendrán menos capacidad para identificarse como el hombre o la mujer biológicos que realmente son. Un protocolo de suplantación de identidad y supresión de la pubertad que pone en marcha un único resultado inevitable (identificación transgénero) que requiere el uso de por vida de hormonas sintéticas tóxicas, lo que resulta en infertilidad, no es ni totalmente reversible ni inofensivo.

Agonistas de la GnRH, hormonas cruzadas e infertilidad

Dado que los agonistas de la GnRH impiden la maduración del tejido gonadal y de los gametos en ambos sexos, los jóvenes que pasan de la supresión puberal en la etapa 2 de Tanner a las hormonas del sexo opuesto se volverán infértiles y no tendrán posibilidad alguna de tener descendencia genética en el futuro, ya que carecerán de tejido gonadal y gametos para la criopreservación. El mismo resultado ocurrirá si los niños prepúberes son sometidos directamente a hormonas del sexo opuesto.

A los adolescentes mayores que rechazaron la supresión puberal se les aconseja que consideren la criopreservación de gametos antes de comenzar a tomar hormonas del sexo opuesto. Esto les permitirá concebir descendencia genética en el futuro mediante tecnología de reproducción artificial. Si bien hay casos documentados de adultos transgénero que dejaron de tomar hormonas del sexo opuesto para permitir que sus cuerpos produzcan gametos, conciban y tengan un hijo, no hay garantía absoluta de que esta sea una opción viable a largo plazo. Además, las personas transgénero que se someten a una cirugía de reasignación de sexo y a las que se les extirpan los órganos reproductivos quedan infértiles de forma permanente. 36,37,38

Riesgos adicionales para la salud asociados con las hormonas cruzadas

Los riesgos potenciales de las hormonas cruzadas para los niños con DG se basan en la literatura para adultos. Recordemos que con respecto a la literatura para adultos, el informe Hayes afirma: “Existen riesgos de seguridad potencialmente a largo plazo asociados con la terapia hormonal, pero ninguno ha sido probado o descartado de manera concluyente”. 42 Por ejemplo, la mayoría de los expertos coinciden en que existe un mayor riesgo de enfermedad de la arteria coronaria entre los adultos MtF cuando se les administra etinilestradiol oral; por lo tanto, se recomiendan formulaciones de estrógeno alternativas. Sin embargo, hay un estudio de adultos MtF que usaron preparaciones alternativas que encontró un aumento similar del riesgo. Por lo tanto, este riesgo no está establecido ni descartado. 49,50,51

Los niños que hacen la transición requerirán estas hormonas durante un período de tiempo significativamente mayor que sus contrapartes adultas. En consecuencia, pueden ser más propensos a experimentar morbilidades fisiológicamente teóricas aunque raramente observadas en adultos. Con estas advertencias, es más preciso decir que la administración de estrógeno oral a los niños puede ponerlos en riesgo de experimentar: trombosis/tromboembolia; enfermedad cardiovascular; aumento de peso; hipertrigliceridemia; presión arterial elevada; disminución de la tolerancia a la glucosa; enfermedad de la vesícula biliar; prolactinoma; y cáncer de mama. 49,50,51

De manera similar, las niñas que reciben testosterona pueden experimentar un riesgo elevado de: HDL bajo y triglicéridos elevados; niveles elevados de homocisteína; hepatotoxicidad; policitemia; mayor riesgo de apnea del sueño; resistencia a la insulina; y efectos desconocidos en los tejidos mamarios, endometriales y ováricos. 49,50,51 Además, las niñas pueden obtener legalmente una mastectomía a partir de los 16 años de edad después de recibir terapia con testosterona durante al menos un año; esta cirugía conlleva su propio conjunto de riesgos irreversibles. 36

El adolescente pospuberal con DG

Como se ha señalado anteriormente, entre el 80 y el 95 por ciento de los niños prepúberes con TG experimentarán una resolución hacia finales de la adolescencia si no se les expone a la afirmación social y a la intervención médica. Esto significa que entre el 5 y el 20 por ciento persistirán con su TG cuando sean adultos jóvenes. Actualmente, no existe ninguna prueba médica o psicológica para determinar qué niños persistirán con su TG cuando sean adultos jóvenes.

Los niños prepúberes con TG que persisten con su TG después de la pubertad tienen más probabilidades de persistir también en la edad adulta. Por lo tanto, la Sociedad de Endocrinología y otros, incluido el Dr. Zucker, consideran razonable afirmar a los niños que persisten con su TG después de la pubertad, así como a los que la presentan después de la pubertad, y proceder con hormonas cruzadas a los 16 años. 44

La ACPeds no está de acuerdo por las siguientes razones. En primer lugar, no todos los adolescentes con DG inevitablemente se identifican como trans, pero las hormonas del sexo opuesto inevitablemente resultan en cambios irreversibles para todos los pacientes. En segundo lugar, los adolescentes no son lo suficientemente maduros como para tomar decisiones médicas irreversibles importantes. El cerebro adolescente no alcanza la capacidad de evaluación completa del riesgo hasta que tiene entre 20 y 30 años. Existe un serio problema ético al permitir que menores reciban intervenciones médicas que alteren sus vidas, incluidas las hormonas del sexo opuesto y, en el caso de las niñas nacidas en Estados Unidos, la mastectomía bilateral, cuando son incapaces de dar su consentimiento informado por sí mismas.

Como se dijo anteriormente, la ACPeds también está preocupada por una tendencia creciente entre los adolescentes a autodiagnosticarse como transgénero después de darse un atracón en las redes sociales. Si bien muchos de estos adolescentes buscarán un terapeuta después de autoidentificarse, muchos estados se han visto obligados por presiones políticas no científicas a prohibir que los terapeutas pregunten por qué un adolescente cree que es transgénero. En estos estados, los terapeutas pueden no explorar los problemas de salud mental subyacentes; no pueden considerar la naturaleza simbólica de la disforia de género; y pueden no analizar posibles cuestiones de confusión como el uso de las redes sociales o el contagio social. 6

Impacto de la reasignación de sexo en adultos y su relación con el riesgo en niños

Las encuestas sugieren que los adultos transgénero inicialmente expresan una sensación de “alivio” y “satisfacción” después del uso de hormonas y la cirugía de reasignación de sexo (SRS). Sin embargo, a largo plazo, la SRS no da como resultado un nivel de salud equivalente al de la población general. 52 Por ejemplo, un estudio de 2001 de 392 personas transgénero de hombre a mujer y 123 de mujer a hombre encontró que el 62 por ciento de las personas transgénero de hombre a mujer (MtF) y el 55 por ciento de las personas transgénero de mujer a hombre (FtM) estaban deprimidas. Casi un tercio (32 por ciento) de cada población había intentado suicidarse. 53

De manera similar, en 2009, Kuhn y sus colegas encontraron una salud general y una satisfacción general con la vida considerablemente menores entre 52 transexuales MtF y 3 FtM quince años después de la cirugía de reasignación de sexo en comparación con los controles.54 Finalmente, un estudio de seguimiento de treinta años de pacientes transgénero postoperatorios de Suecia encontró que treinta años después de la cirugía, la tasa de suicidio entre los adultos transgénero postoperatorios era casi veinte veces mayor que la de la población general.

Para ser claros, esto no demuestra que la reasignación de sexo provoque un mayor riesgo de suicidio u otras morbilidades psicológicas. Más bien, indica que la reasignación de sexo por sí sola no proporciona al individuo un nivel de salud mental equivalente al de la población general. Los autores del estudio sueco resumieron sus hallazgos de la siguiente manera:

Las personas transexuales, después de una reasignación de sexo, tienen riesgos considerablemente mayores de mortalidad, conducta suicida y morbilidad psiquiátrica que la población general. Nuestros hallazgos sugieren que la reasignación de sexo, aunque alivia la disforia de género, puede no ser suficiente como tratamiento para la transexualidad y debería inspirar una mejor atención psiquiátrica y somática después de la reasignación de sexo para este grupo de pacientes. 52

Cabe destacar que estas disparidades en materia de salud mental se observan en una de las naciones del mundo que más apoya a las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT). Esto sugiere que estas diferencias en materia de salud no se deben principalmente a prejuicios sociales, sino más bien a traumas subyacentes que también indujeron la creencia en ser transgénero y/o la condición o estilo de vida transgénero en la edad adulta. Esto también es coherente con un estudio estadounidense publicado en el Journal of LGBT Health en 2008 que concluyó que la discriminación no explicaba las discrepancias en materia de salud mental entre las personas identificadas como LGBT y la población heterosexual. 55

Sin intervención hormonal y quirúrgica, sólo entre el 5 y el 20 por ciento de los niños prepúberes con TG afrontarán una adultez transgénero, lo que parece predisponerlos a ciertas morbilidades y a un mayor riesgo de muerte prematura. En cambio, el único estudio de niños prepúberes con TG que recibieron supresión de la pubertad deja claro que hasta el 100 por ciento de estos niños afrontarán una adultez transgénero. Por lo tanto, las actuales intervenciones de afirmación de la identidad transgénero en las clínicas pediátricas de género producirán estadísticamente este resultado para el 80 a 95 por ciento restante de los niños prepúberes con TG que de otro modo se habrían identificado con su sexo biológico en la adultez.

Recomendaciones para la investigación

Los estudios con gemelos idénticos establecen que los factores ambientales posnatales ejercen una influencia significativa sobre el desarrollo de la DG y el transgenerismo. Los datos también reflejan una tasa de resolución superior al 80% entre los niños prepúberes con DG. En consecuencia, la identificación de los diversos factores ambientales y vías que desencadenan la DG en niños biológicamente vulnerables debería ser un foco de investigación. Se debe prestar especial atención al impacto de los eventos adversos infantiles y el contagio social. Otra área de investigación muy necesaria es la psicoterapia.

Se necesitan desesperadamente estudios longitudinales a largo plazo en los que los niños con DG y sus familias sean asignados al azar a un tratamiento con diversas modalidades terapéuticas y evaluados a través de múltiples medidas de salud física y emocional social, y deberían haberse iniciado hace mucho tiempo. Además, los estudios de seguimiento a largo plazo que evalúen medidas objetivas de salud física y mental de adultos transexuales posoperatorios deben incluir un grupo de control emparejado que consista en personas transgénero que no se sometan a cirugía de reasignación de sexo. Esta es la única manera de probar la hipótesis de que la cirugía de reasignación de sexo por sí sola puede causar más daño a las personas del que experimentarían de otro modo con la psicoterapia sola.

Conclusión

La disforia de género (DG) en niños es un término que se utiliza para describir una condición psicológica en la que un niño experimenta una marcada incongruencia entre el género que experimenta y el género asociado con su sexo biológico. Los estudios con gemelos demuestran que la DG no es un rasgo innato. Además, salvo que se realice una afirmación prepuberal y una intervención hormonal para la DG, entre el 80 y el 95 por ciento de los niños con DG aceptarán la realidad de su sexo biológico al final de la adolescencia.

El tratamiento de la DG en la infancia con hormonas equivale en la práctica a una experimentación masiva y a la esterilización de jóvenes cognitivamente incapaces de dar su consentimiento informado. Existe un serio problema ético al permitir que se realicen procedimientos irreversibles que cambian la vida en menores que son demasiado jóvenes para dar su consentimiento válido por sí mismos; los adolescentes no pueden comprender la magnitud de tales decisiones.

La ética es la única razón por la que se debe poner fin al uso de agonistas de la GnRH, hormonas del sexo opuesto y cirugías de reasignación de sexo en niños y adolescentes. El Colegio Americano de Pediatras recomienda el cese inmediato de estas intervenciones, así como el fin de la promoción de la ideología de género a través de los programas escolares y las políticas legislativas. La atención médica, los programas escolares y la legislación deben seguir anclados en la realidad física. La investigación científica debe centrarse en comprender mejor los fundamentos psicológicos de este trastorno, las terapias familiares e individuales óptimas, así como en delinear las diferencias entre los niños que se resuelven con una espera vigilante, los que se resuelven con terapia y los que persisten a pesar de la terapia.

Autor principal: Michelle Cretella, MD

Actualizado en noviembre de 2018

El Colegio Estadounidense de Pediatras es una asociación médica nacional de médicos y profesionales de la salud con licencia que se especializan en el cuidado de bebés, niños y adolescentes. La misión del Colegio es permitir que todos los niños alcancen su salud y bienestar físico y emocional óptimos.

REFERENCIAS

- Shechner T. Gender identity disorder: a literature review from a developmental perspective. Isr J Psychiatry Relat Sci 2010;47:132-138.

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed; 2013:451-459.

- Cohen-Kettenis PT, Owen A, Kaijser VG, Bradley SJ, Zucker KJ. Demographic characteristics, social competence, and behavior problems in children with gender identity disorder: a cross-national, cross-clinic comparative analysis. J Abnorm Child Psychol. 2003;31:41–53.

- Singal J. How the fight over transgender kids got a leading sex researcher fired. New York Magazine, Feb 7, 2016. Available at: http://nymag.com/scienceofus/2016/02/fight-over-trans-kids-got-a-researcher-fired.html. Accessed May 15, 2016.

- Bancroft J, Blanchard R, Brotto L, et al. Open Letter to the Board of Trustees of CAMH; Jan 11, 2016. Available at: ipetitions.com/petition/boardoftrustees-CAMH. Accessed May 125, 2016.

- Youth Trans Critical Professionals. Professionals Thinking Critically about the Youth Transgender Narrative. Available at: https://youthtranscriticalprofessionals.org/about/. Accessed June 15, 2016.

- Skipping the puberty blockers: American “transgender children” doctors are going rogue; Nov 4, 2014. Available at: https://gendertrender.wordpress.com/2014/11/11/skipping-the-puberty-blockers-american-transgender-children-doctors-are-going-rogue/. Accessed May 15, 2016.

- Brennan, W. Dehumanizing the Vulnerable: When word games take lives. Chicago: Loyola University Press, 1995.

- Kuby, G. The Global Sexual Revolution: Destruction of freedom in the name of freedom. Kettering, OH: Angelico Press, 2015.

- Jeffeys, S. Gender Hurts: A feminist analysis of the politics of transgendersim. NY: Routledge, 2014 (p. 27).

- Forcier M, Olson-Kennedy J. Overview of gender development and gender nonconformity in children and adolescents. UpToDate; 2016. Available at: www.uptodate.com/contents/overview-of-gender-development-and-clinical-presentation-of-gender-nonconformity-in-children-and-adolescents?source=search_result&search=Overview+of+gender+nonconformity+in+children&selectedTitle=2percent7E150. Accessed May 16, 2016.

- Rametti G, Carrillo B, Gomez-Gil E, et al. White matter microstructure in female to male transsexuals before cross-sex hormonal treatment. A diffusion tensor imaging study. J Psychiatr Res 2011;45:199-204.

- Kranz GS, Hahn A, Kaufmann U, et al. White matter microstructure in transsexuals and controls investigated b diffusion tensor imaging. J Neurosci 2014;34(46):15466-15475.

- Gu J, Kanai R. What contributes to individual differences in brain structure? Front Hum Neurosci 2014;8:262.

- Reyes FI, Winter JS, Faiman C. Studies on human sexual development fetal gonadal and adrenal sex steroids. J Clin Endocrinol Metab 1973;37(1):74-78.

- Lombardo M. Fetal testosterone influences sexually dimorphic gray matter in the human brain. J Neurosci 2012;32:674-680.

- Campano A. [ed]. Geneva Foundation for Medical Education and Research. Human Sexual Differentiation; 2016. Available at: www.gfmer.ch/Books/Reproductivehealth/Humansexual_differentiation.html. Accessed May 11, 2016.

- Shenk, D. The Genius in All of Us: Why everything you’ve been told about genetics, talent, and IQ is wrong. (2010) New York, NY: Doubleday; p. 18.

- Diamond, M. “Transsexuality Among Twins: identity concordance, transition, rearing, and orientation.” International Journal of Transgenderism, 14(1), 24–38. (Note: the abstract of this article erroneously states that the concordance rate from MZ twins is 20 percent. Dr. Cretella, the author of this paper, “Gender Dysphoria in Children,” has therefore refernced Dr. Diamond’s data directly to demonstrate that the actual concordance rate is slightly higher at 28 percent.)

- Sax L. How Common is Intersex. J Sex Res. 2002 Aug;39(3):174-8. Available at http://www.leonardsax.com/how-common-is-intersex-a-response-to-anne-fausto-sterling/ Accessed Nov 1, 2018.

- Consortium on the Management of Disorders of Sex Development. Clinical Guidelines for the Management of Disorders of Sex Development in Childhood. Intersex Society of North America; 2006. Available at: www.dsdguidelines.org/files/clinical.pdf. Accessed Mar 20, 2016.

- Zucker KJ, Bradley SJ. Gender Identity and Psychosexual Disorders. FOCUS 2005;3(4):598-617.

- Zucker KJ, Bradley SJ, Ben-Dat DN, et al. Psychopathology in the parents of boys with gender identity disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2003;42:2-4.

- Kaltiala-Heino et al. Two years of gender identity service for minors: overrepresentation of natal girls with severe problems in adolescent development. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (2015) 9:9.

- Littman L. Rapid-onset gender dysphoria in adolescents and young adults: A study of parental reports. PLOS one. August 2018 Available at https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0202330 Accessed Nov 1, 2018.

- Zucker KJ, Spitzer RL. Was the Gender Identity Disorder of Childhood Diagnosis Introduced into DSM-III as a Backdoor Maneurver to Replace Homosexuality? Journal of Sex and Marital Therapy. 2005;31:31-42.

- Roberts A. Considering alternative explanations for the associations among childhood adversity, childhood abuse, and adult sexual orientation: reply to Bailey and Bailey (2013) and Rind (2013). Arch Sexual Behav 2014;43:191-196.

- Blom RM, Hennekam RC, Denys D. Body integrity identity disorder. PLoS One 2012;7(4).

- Lawrence A. Clinical and theoretical parallels between desire for limb amputation and gender identity disorder. Arch Sexual Behavior 2006;35:263-278.

- King CD. The meaning of normal. Yale J Biol Med 1945;18:493-501.

- Cohen-Kettenis PT, Delemarre-van de Waal HA, Gooren LJ. The treatment of adolescent transsexuals: changing insights. J Sexual Med 2008;5:1892–1897.

- Bailey MJ, Triea K. What many transsexual activists don’t want you to know and why you should know it anyway. Perspect Biol Med 2007;50:521-534. Available at: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17951886. Accessed May 11, 2016.

- Sadjadi S. The endocrinologist’s office–puberty suppression: saving children from a natural disaster? Med Humanit 2013;34:255-260.

- Bertolote JM, Fleischmann A. Suicide and psychiatric diagnosis: a worldwide perspective. World Psychiatry 2002;1(3):181–185.

- Eyler AE, Pang SC, Clark A. LGBT assisted reproduction: current practice and future possibilities. LGBT Health 2014;1(3):151-156.

- Schmidt L, Levine R. Psychological outcomes and reproductive issues among gender dysphoric individuals. Endocrinol Metab Clin N Am 2015;44:773-785.

- Jeffreys, S. The transgendering of children: gender eugenics. Women’s Studies International Forum 2012;35:384-393.

- Johnson SB, Blum RW, Giedd JN. Adolescent maturity and the brain: the promise and pitfalls of neuroscience research in adolescent health policy. J Adolesc Health 2009;45(3):216-221.

- US Department of Health and Human Services. Nuremberg Code; 2015. Available at: www.stat.ncsu.edu/people/tsiatis/courses/st520/references/nuremberg-code.pdf. Accessed 5/15/16.

- World Health Organization. Eliminating forced, coercive and otherwise involuntary sterilization. Interagency Statement; 2014. Available at: www.unaids.org/sites/default/files/mediaasset/201405sterilization_en.pdf. Accessed May 16, 2016.

- Hayes, Inc. Sex reassignment surgery for the treatment of gender dysphoria. Hayes Medical Technology Directory. Lansdale, Pa.: Winifred Hayes; May 15, 2014.

- Hayes, Inc. Hormone therapy for the treatment of gender dysphoria. Hayes Medical Technology Directory. Lansdale, Pa: Winifred Hayes; May 19, 2014.

- Kennedy P. Q & A with Norman Spack: a doctor helps children change their gender. Boston Globe, Mar 30, 2008. Available at http://archive.boston.com/bostonglobe/ideas/articles/2008/03/30/qawithnorman_spack/. Accessed May 16, 2016.

- Hembree WC, Cohen-Kettenis PT, Delemarre-van de Wall HA, et al. Endocrine treatment of transsexual persons: An Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2009;94:3132-3154.

- Reardon S. Transgender youth study kicks off: scientists will track psychological and medical outcomes of controversial therapies to help transgender teens to transition. Nature 2016;531:560. Available at: www.nature.com/news/largest-ever-study-of-transgender-teenagers-set-to-kick-off-1.19637. Accessed May 16, 2016.

- Keleman M. What do transgender children need? Houstonian Magazine, Nov 3, 2014. Available at: www.houstoniamag.com/articles/2014/11/3/what-do-transgender-children-need-november-2014. Accessed May 16, 2016.

- Farwell S. Free to be themselves: Children’s Medical Center Dallas opens clinic for transgender children and teenagers, the only pediatric center of its type in the Southwest. Dallas Morning News, Jun 4, 2015. Available at: http://interactives.dallasnews.com/2015/gender/. Accessed May 16, 2016.

- De Vries ALC, Steensma TD, Doreleijers TAH, Cohen-Kettenis, PT. Puberty suppression in adolescents with gender identity disorder: a prospective follow-up study. J Sex Med 2011;8:2276-2283.

- Feldman J, Brown GR, Deutsch MB, et al. Priorities for transgender medical and healthcare research. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 2016;23:180-187.

- Tangpricha V. Treatment of transsexualism. UpToDate Available at: www.uptodate.com/contents/treatment-of-transsexualism?source=search_result& search=treatment+of+transsexualism&selectedTitle=1percent7E8. Accessed May 14, 2016.

- Moore E, Wisniewski A, Dobs A. Endocrine treatment of transsexual people: a review of treatment regimens, outcomes, and adverse effects. J Clin Endocrinol Metab 2003;88:3467-3473.

- Dhejne, C, et.al. “Long-Term Follow-Up of Transsexual Persons Undergoing Sex Reassignment Surgery: Cohort Study in Sweden.” PLoS ONE, 2011; 6(2). Affiliation: Department of Clinical Neuroscience, Division of Psychiatry, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. Accessed 7.11.16 from http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0016885.

- Clements-Nolle, K., et al. HIV prevalence, risk behaviors, health care use and mental health status of transgender persons: implications for public health intervention. Am J Public Health 2001;91(6):915-21.

- Kuhn, A., et al. Quality of Life 15 years after sex reassignment surgery for transsexualism. Fertility and Sterility 2009;92(5):1685-89.

- Burgess D, Lee R, Tran A, van Ryn M. Effects of Perceived Discrimination on Mental Health and Mental Health Services Utilization Among Gay, Lesbian, Bisexual and Transgender Persons. Journal of LGBT Health Research 2008;3(4): 1-14.