A raíz de acontecimientos recientes donde un niño de solo 7 años murió supuestamente de desnutrición, tuberculosis y Chagas, en los medios se mostró teóricamente, un certificado de defunción donde no se especificaba de manera clara, la causa de fallecimiento. Esto vuelve poner en la palestra la metodología con que los médicos argentinos confeccionan el certificado médico de defunción (CMD).

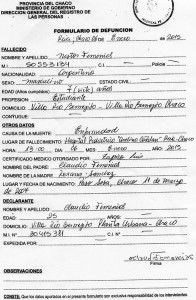

En relación al certificado médico que volvió a levantar la polvareda, fue un certificado que se mostró en algunos periódicos de los primeros días de enero de 2015, el cual se fotocopia a continuación (figura 1).

FIGURA 1

El documento publicado, de hecho, no es un certificado de defunción oficial, realizado por un médico. En primer lugar, porque cuando coloca la causa de muerte solo asienta la palabra “Enfermedad”, sin mencionar ninguna lesión responsable del deceso. En segundo lugar está firmado supuestamente por el padre del niño (Claudio Femenias) y no existe CMD firmado por un no médico o un familiar.

El documento publicado, de hecho, no es un certificado de defunción oficial, realizado por un médico. En primer lugar, porque cuando coloca la causa de muerte solo asienta la palabra “Enfermedad”, sin mencionar ninguna lesión responsable del deceso. En segundo lugar está firmado supuestamente por el padre del niño (Claudio Femenias) y no existe CMD firmado por un no médico o un familiar.

No vamos a entrar en la polémica si hay o no orden de algunos gobernantes, de ocultar ciertas enfermedades como causas de muerte, lo que he visto durante todos los años de mi carrera profesional en la actividad estatal, es que en primer lugar los médicos de instituciones públicas, no son tan sumisos, que si bien como en toda la población hay obsecuentes, la mayoría de ellos se sienten muy tranquilos por su estabilidad laboral y no aceptan presiones que los obliguen a faltar a sus responsabilidades profesionales o realizar cosas que no quieren hacer y mucho menos de manera gratuita. Lo que si creo es que muchas veces, por desconocimiento de la relevancia médico legal de la emisión de dicho documento, la subestimación de la importancia estadística del diagnóstico como causa de muerte o simplemente por negligencia, se ha usado y abusado de términos que no explican exactamente las enfermedades que causaron la muerte, p. e. paro cardiorrespiratorio

Como es conocido, la palabra certificado, del verbo certificar, viene del latín, “certificare” que significa: asegurar, afirmar, dar por cierto algo, que en manos médica siempre se refiere a temas de salud y en este caso particular asegura que un ser humano nacido vivo, no tiene vida al momento del examen del profesional, con toda la implicancia legal, judicial y estadística que esto significa.

No hay que confundir la certificación de la muerte de un ser humano con el CMD. Lo primero certifica exclusivamente la falta de signos vitales en un individuo, sin especificar la causa del mismo y todos los médicos estamos obligados a realizarlo, cuando somos llamados a la hora que sea por este motivo. Por otro lado, el CMD, certifica más allá del fallecimiento, el diagnóstico de las enfermedades que llevaron el proceso hacia la muerte, este último certificado, no todos los médicos están obligados ni habilitados a realizar, solo aquellos que conocen de manera efectiva, los procesos patológicos que concluyeron con la vida del paciente. Por ejemplo, puede ocurrir que los convivientes y/o allegados de un convaleciente, llamen a un servicio de emergencia médica por considerar que este ha fallecido; estos galenos, efectivamente certifiquen las falta de signos vitales pero se nieguen a confeccionar el CMD por no conocer al paciente ni los antecedentes médicos del mismo y se deba convocar al medico de cabecera o al medico de familia y de no disponer de ellos, debería realizársele una autopsia que permitiría establecer la causa cierta de la muerte.

Como es conocido por todos, hay dos tipos básicos de diagnósticos de muerte, por causa naturales y no naturales (causas judiciales). Causas naturales son todas aquellas muertes devenidas de procesos patológicos internos: infecciones, cánceres, cardiopatías, neumopatías etc.. Las causas no naturales o judiciales son aquellas muertes por causas externas, entre ellas podemos mencionar: accidentes (domésticos, laborales, de tránsito, etc.) o criminales (homicidios, suicidios, envenenamientos, lesiones por armas blancas, armas de fuego, etc.).

No es objeto de este informe, la confección del CMD de las causas de muerte judiciales, que en general son patrimonio de los médicos forenses, sino que el objetivo es exclusivamente, revisar los diagnósticos utilizados por los médicos asistenciales, en la elaboración del CMD, cuando la muerte ocurre por causas NATURALES.

Hay dos premisas que quisiera remarcar sobre el CMD, por un lado, no es una urgencia médica, es decir, que si ya se conoce que el paciente a muerto y si se llama al médico de cabecera para que firme el CMD, este puede terminar con los turnos del consultorio y recién concurrir al domicilio del fallecido a confeccionar el certificado. En segundo lugar, que ningún médico está obligado a realizarlo, si no conoce exactamente la causa de muerte, por no haber intervenido en el tratamiento de la enfermedad que llevó al paciente al deceso o no disponer de documentación confiable al respecto.

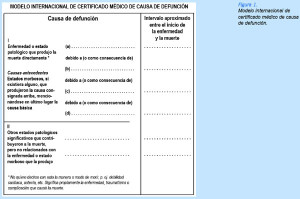

En los casos en que el médico está habilitado a la confección del certificado, porque es el médico de cabecera, porque participó del proceso de éxitus, porque dispone de documentación fiable, porque el cadáver no presenta ningún signo de muerte judicial, etc., etc., hay que cumplir con las formalidades protocolares, llenando el formulario oficial para este fin, que en líneas generales, sigue las instrucciones de la OMS (World Health Organization, 1980. publicación nº: 924356062X) (figura 2).

Los diagnósticos que se deberían usar para llenar este formulario son los que se encuentran codificados en la Décima Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE 10). Cabe recordar que una de las raíces históricas de la CIE 10, en el siglo XII, fue la Lista Internacional de Causas de Muertes, que los médicos fueron implementando, para conocer de qué se morían las personas y poder actuar en consecuencia. A pesar de las imperfecciones de esas primitivas listas, eran tan evidentes las ventajas a la hora de protocolizar las estadísticas médicas, que se decidió ampliar el listado a todas las causas de morbilidad creándose la “Clasificación Internacional de Causas de Enfermedad y Muerte” (CIE). Cuando en 1948 se creó la 1ª Asamblea Mundial de Salud, (OMS), se le solicitó a esta organización que se hiciera cargo de la revisión, planificación y actualización del listado, dando origen a la CIE. Es decir que este listado codificado, nació, en un principio, para protocolizar estadísticamente las causas de muerte, es por esto, que es de relevancia que se emplee esta clasificación para llenar el formulario de CMD, que permite unificar mundialmente la denominación médica estadística.

FIGURA 2: MODELO INTERNACIONAL DE CERTIFICADO MEDICO DE CAUSA DE DEFUNCION

Volviendo a la confección del formulario oficial del CMD, se puede ver que en el primer punto, «Causas de defunción», tiene dos ítems, el primero, I a), es para asentar la causa última o directa de la muerte, pero como bien se indica en el asterisco, no es para colocar el mecanismo de la muerte, por ejemplo “paro cardiorespiratorio”, sino se debe colocar “la enfermedad, lesión o complicación que causó el fallecimiento”, por ejemplo shock cardiogénico, infarto de miocardio, neumonía, edema agudo de pulmón, etc.. Quisiera insistir en el concepto, en que no se debe usar como causa directa de muerte, el término «PARO CARDIORRESPIRATORIO»; este término no está codificado en el CIE 10, no es una causa de muerte y podríamos decir más precisamente, que es una consecuencia de la muerte.

En el punto I b) y I c) (y las letras sucesivas si fueran necesarios), se debe asentar cuando la causa directa de la muerte (I a) es a consecuencia de una segunda patología y esta a su vez de una tercera, p. e. I a): Accidente Cerebrovascular, debido a I b): Hipertensión Arterial

Puede suceder que la lesión o patología que causó directamente la muerte, no sea debido a ninguna otra causa y por lo tanto en los ítems I b) y c) no consignarse nada, p e: I a): Neumonía de la comunidad.

En el punto II, se debe asentar, si existiera, otra patología que pudo haber contribuido de alguna manera a la causa de muerte pero no de manera directa, p e: I. a) Asfixia por vómito; I. b) Accidente Cerebrovascular; I c) Hipertensión Arterial y en II: Insuficiencia Cardíaca Congestiva. Por último en la columna de la derecha, debe asentarse el tiempo trascurrido desde el diagnóstico de las patologías mencionadas hasta la muerte.

En relación al niño Feminas, si bien no se conoce públicamente la historia clínica evolutiva de las patologías del niño y solo en el campo de las suposiciones podríamos decir que: el niño debido a su desnutrición tenía una la disminución de sus defensas inmunológicas que facilitó la infección tuberculosa que le ocasionó la muerte. Esta condición se vio favorecida aparte por una cardiopatía chagásica. Siempre en el campo de las hipótesis, a la hora de completar el certificado médico de defunción, podríamos asentar:

I. a) Infección tuberculosa (A15) 6 meses

I. b) Desnutrición (E43) 7 años

II. Enfermedad de Chagas (E57) 5 años

Sería relevante que aparte del diagnostico médico, se agregara el código correspondiente a la Décima Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10), para facilitar la elaboración estadística de las causas de muerte en la Argentina, para lo cual, se debe tener en cuenta como tal, la patología mencionada en el último punto del ítem I. Considerando el caso del niño que nos convoca, si la hipótesis se confirmara, sería la Desnutrición (E43) la causa efectiva de muerte.

A manera de conclusión, diría que no se debería aceptar administrativamente, nunca mas, un CMD que asiente como causa de muerte, PARO CARDIORRESPIRATORIO.

BIBLIOGRAFIA

- http://whqlibdoc.who.int/publications/924356062X.pdf

- http://publicaciones.ops.org.ar/publicaciones/otras%20pub/Modelo-Formularios-Instructivos-Estadisticas-Vitales.pdf

- http://campuscitep.rec.uba.ar/pluginfile.php?file=%2F23401%2Fmod_resource%2Fcontent%2F0%2Fcertificacion.pdf

- http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=28397

- http://www.deis.msal.gov.ar/certificacion/certificacion.pdf

- http://www.deis.gov.ar/Capacitacion/formularios/defuncion.pdf