¿Son peligrosas las manicuras en gel?

Artículo publicado en The New York Times el 22 de febrero de 2023

IDONEIDAD, HONESTIDAD, VOCACIÓN DE SERVICIO

Artículo publicado en The New York Times el 22 de febrero de 2023

El dictamen médico pericial es un documento técnico-legal elaborado por un profesional médico en calidad de perito, con el fin de aportar conocimientos científicos al proceso judicial. Tiene por objetivo brindar claridad, sustento y objetividad sobre cuestiones médicas relevantes en una causa, y se constituye como una prueba fundamental en litigios donde hay controversias en torno a lesiones, enfermedades, discapacidades, mala praxis, invalidez, entre otros.

Este dictamen puede ser solicitado tanto en el ámbito civil, penal, laboral, como previsional, y debe reunir precisión científica, lenguaje claro y neutralidad. No busca reemplazar al juez ni emitir sentencia, sino ilustrar técnicamente aspectos médicos que permitan a la justicia tomar decisiones informadas.

Si bien puede variar levemente según la jurisdicción o el tipo de pericia, un dictamen médico pericial suele estructurarse en las siguientes secciones:

Además del perito oficial (designado por el juzgado), las partes involucradas en el proceso (actor y demandado) pueden nombrar peritos de parte, que actúan como auxiliares técnicos independientes en representación de sus intereses. Su función es controlar la labor del perito oficial, asistir a las juntas médicas, analizar la documentación, y eventualmente emitir observaciones o dictámenes complementarios.

Aunque su opinión no reemplaza la del perito oficial, el informe del perito de parte tiene valor probatorio, sobre todo cuando se encuentra bien fundamentado y basado en evidencia científica. Puede influir en la decisión judicial o en el dictado de una segunda pericia.

Un informe en disidencia es un documento técnico en el que el perito de parte manifiesta su desacuerdo total o parcial con el dictamen del perito oficial. No se trata de una simple crítica, sino de un informe argumentado que debe presentar fundamentos médicos, científicos y metodológicos que respalden su postura divergente.

Este informe puede ser clave para solicitar una nueva pericia, una ampliación del dictamen oficial o para inclinar la balanza probatoria hacia uno de los litigantes.

El dictamen médico pericial representa una pieza esencial en el engranaje judicial cuando hay cuestiones de salud en juego. La objetividad, claridad técnica y fundamento científico son pilares indispensables tanto en el dictamen como en los informes de parte o en disidencia. Su correcto desarrollo impacta directamente en el acceso a la justicia, la equidad del proceso y la reparación de los derechos vulnerados.

En un mundo tan controvertido y comercial, donde el médico ha perdido el prestigio de otros tiempos, es bueno de vez en cuando volver a los orígenes, recordando el primer juramento Hipocrático, allá por los 460 A C

Creo que muchos médicos no han cumplido con fidelidad el juramento y debe ser por ello que han ocasionado el desprestigio de la profesión.

La eterna pregunta entre quienes buscan mejorar su salud con ejercicio físico es: ¿caminar o correr? En medio de la moda del running, cada vez más personas se calzan zapatillas de colores vibrantes y salen a trotar por parques, calles o gimnasios. Sin embargo, caminar –ahora rebautizado como power walking, brisk walking o marcha nórdica– ha recuperado protagonismo. ¿Cuál es realmente mejor para tu salud?

La ciencia es contundente: moverse es esencial para prevenir enfermedades y aumentar la longevidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el sedentarismo es responsable del 6% de las muertes a nivel mundial, siendo el cuarto factor de riesgo de mortalidad global. Además, estudios como el publicado en The Lancet por el Dr. Chi Pang Wen demuestran que la inactividad física incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular en un 25%, la mortalidad por esta causa en un 45% y eleva también la incidencia de cáncer, diabetes y depresión.

La OMS recomienda al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, lo que equivale a unos 20 minutos al día. Caminar a paso ligero es suficiente para alcanzar ese objetivo, un tiempo menor al que muchos dedicamos diariamente a las redes sociales.

Ambas actividades tienen beneficios demostrados, pero no son idénticas en impacto ni en exigencia. Un estudio del Journal of the American College of Cardiology reveló que correr a velocidad moderada reduce el riesgo de muerte prematura en hasta un 30%, pero hacerlo de forma excesiva, rápida y prolongada no proporciona beneficios adicionales frente a no correr en absoluto.

Por su parte, caminar de forma enérgica ofrece beneficios cardiovasculares significativos. La investigación de Hans Savelberg (PLoS ONE, 2013) concluyó que las actividades físicas moderadas, realizadas durante más tiempo, pueden tener efectos más positivos que aquellas más intensas pero breves.

Un estudio de la American Heart Association analizó los efectos de correr y caminar sobre tres condiciones: hipertensión, diabetes y colesterol alto. Los resultados, ajustados por gasto energético equivalente, fueron sorprendentes:

“Caminar es el patrón de movimiento natural del ser humano”, afirma Toni Duart, entrenador personal y pionero de la marcha nórdica en España. “Es apto para casi todas las personas, incluso aquellas con limitaciones físicas o en recuperación”.

Los médicos suelen recomendar caminar como la primera actividad tras un infarto, en casos de obesidad o a personas con diabetes tipo 2, ya que ayuda a controlar los niveles de glucosa, mejora la circulación y reduce la inflamación sistémica.

Además, el riesgo de lesiones es mucho menor al caminar que al correr. Un estudio del British Journal of Sports Medicine reveló que 1 de cada 4 corredores sufre lesiones durante programas de entrenamiento de pocas semanas. Al caminar, las articulaciones, músculos y tendones soportan menos impacto, y los errores comunes suelen deberse a un calzado inadecuado o una técnica incorrecta.

Correr quema más calorías en menos tiempo, por lo que puede ser más eficiente para quienes tienen poco margen horario y buena condición física. Por ejemplo, 5 minutos corriendo pueden equivaler a 15 caminando a paso enérgico. Sin embargo, caminar también puede contribuir al descenso de peso, siempre que se mantenga la regularidad y se incremente la duración.

Lo fundamental es adaptar la actividad a la situación personal, capacidades físicas y objetivos de cada individuo.

Caminar no solo es más accesible, seguro y fácil de mantener en el tiempo, sino que ofrece beneficios adicionales:

Como dice Duart: “Caminar te permite descubrir, sentir, observar. Correr te mete en el entrenamiento, el ritmo, las pulsaciones. Son experiencias distintas”.

No se trata de elegir un bando. Lo mejor será siempre aquello que puedas sostener en el tiempo, disfrutes y te mantenga activo. Caminar es excelente para principiantes, personas mayores o con condiciones de salud específicas. Correr es ideal para quienes ya tienen una buena base física y buscan mayor intensidad.

Lo importante no es cuánto corres, sino cuánto tiempo pasás sin moverte. Frente a la inactividad, cualquier forma de actividad física gana.

¿Querés mejorar tu calidad de vida con un plan de ejercicio personalizado, adaptado a tu estado de salud?

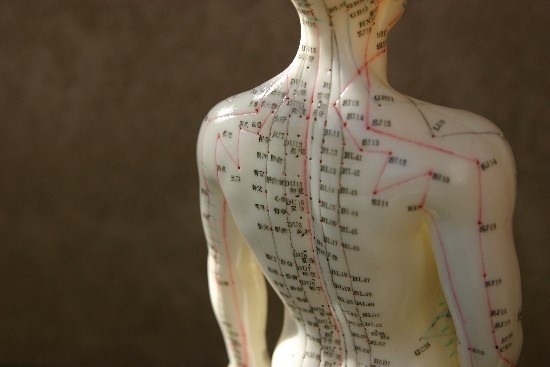

La acupuntura es un tratamiento que data de alrededor del 100 a C en China. Se basa en conceptos chinos tradicionales como qi (pronunciado «chee» y energía de fuerza de vida considerada) y meridianos (rutas a través de las cuales fluye el qi). Múltiples estudios no han podido demostrar alguna evidencia científica que respalde dichos principios. La acupuntura implica la inserción de agujas delgadas en la piel en ubicaciones múltiples y variables según los síntomas del paciente. Una vez insertadas, algunos acupunturistas le dan la vuelta a las agujas para obtener un beneficio terapéutico adicional. Aunque hay muchos usos para la acupuntura en la medicina tradicional china, en la medicina occidental se usa principalmente para el tratamiento del dolor.

En un momento en que muchas personas están cada vez más preocupadas por los efectos secundarios de los medicamentos, algunos consideran que la acupuntura es una opción atractiva que no requiere medicamentos. Desafortunadamente, muchos estudios muestran que los beneficios potenciales de la acupuntura son de corta duración. En mi experiencia, puse la acupuntura, el masaje y las intervenciones quiroprácticas en el mismo cubo. Puede sentirse mejor por un día o dos, pero hay una mejora duradera limitada.

En un estudio , 249 personas con migrañas que ocurrían de dos a ocho veces al mes recibían acupuntura, acupuntura simulada (falsa / placebo), o eran incluidas en una lista de espera de acupuntura. Los dos grupos de tratamiento recibieron tratamiento cinco días a la semana durante cuatro semanas. Doce semanas después del tratamiento, el grupo de acupuntura tuvo un promedio de 3.2 ataques menos por mes, el grupo simulado de acupuntura tuvo 2.1 ataques menos por mes y el grupo de lista de espera tuvo 1.4 ataques menos por mes. Estos resultados son modestos en el mejor de los casos, y tienen un costo de tratamiento aproximado de US$ 2,000 por mes (estimando US$ 100 / sesión x 20 sesiones). Esta cifra no incluye los ingresos perdidos por el tiempo fuera del trabajo para asistir a las citas, los costos de viaje, el dolor del procedimiento y el tiempo de recuperación.

En general, la efectividad del tratamiento estándar (medicamentos y terapias inyectables) está respaldada por una evidencia científica mucho más sólida que la acupuntura, que incluye grandes ensayos clínicos con miles de sujetos. Para aquellos reacios a los medicamentos, la terapia física es una gran alternativa, una basada en la anatomía humana real y los principios científicos. Mis pacientes a menudo se quejan de que no se sienten significativamente mejor después de las cinco a diez sesiones de terapia física que las compañías de seguros generalmente aprueban. Les aconsejo que el verdadero beneficio de la terapia física se produce cuando las rutinas de estiramiento y fortalecimiento enseñadas por el terapeuta se continúan en el hogar a largo plazo. Esperar una cura instantánea y permanente de la terapia física es como ir al gimnasio por una semana, y esperando perder 20 libras, sin ninguna posibilidad de recuperar el peso. (Si algún lector encuentra un gimnasio así, hágamelo saber …)

A un costo de alrededor de US$ 100 por tratamiento, y con sesiones que pueden durar más de una hora, los tratamientos de acupuntura pueden estar limitados tanto por el tiempo como por el costo. Algunos pacientes pueden afirmar con confianza que no les importa el costo, ya que su plan de seguro cubre la acupuntura. Advertiría a esos mismos pacientes que el dinero no crece en los árboles, especialmente en el bosque de seguro médico. Si el dinero se gasta en un gasto, no se puede gastar en otra cosa. Un plan que cubre la acupuntura puede incluir letra pequeña sobre copagos excesivos o cobertura limitada para medicamentos básicos. En algunos casos, cubrir la acupuntura o el masaje puede afectar a otros pacientes en el mismo grupo. Imagínese si todos recibieran masajes gratis, pero a su vez la quimioterapia que salva vidas de un paciente con cáncer se vuelve inalcanzable. Aunque este es un ejemplo exagerado,

Los efectos secundarios no se limitan solo a los medicamentos; los procedimientos también pueden tener efectos negativos. La acupuntura es relativamente segura cuando el médico utiliza agujas estériles de un solo uso con una técnica limpia. Los efectos secundarios pueden incluir infecciones de la piel, sangrado y neumotórax (pulmón colapsado) si las agujas se insertan demasiado profundamente en el pecho. Los médicos a veces realizan acupuntura, pero no se requiere capacitación médica, y las calificaciones para obtener una licencia para practicar acupuntura varían según el estado. Probablemente valga la pena el gasto adicional para tener un acupunturista más experimentado y / o con más credenciales.

The Long-term Effect of Acupuncture for Migraine Prophylaxis, A Randomized Clinical Trial. JAMA Internal Medicine, 2017.

Harvard Health Publishing – HARVARD MEDICAL SCHOOL

Paul G. Mathew, MD, FAAN, FAHS

Contribuidor

Por: Richard Gans, MD

Sabía usted que el ejercicio es bueno no solo para tonificar los músculos o adelgazar, sino simplemente para mantenerse saludable y sentirse mejor. Sin embargo, es posible que no sepa, que hacer mucho ejercicio también puede ayudar a preservar su visión.

Varios estudios realizados en los últimos 10 años han encontrado conexiones entre el ejercicio regular y la reducción de los riesgos de varias enfermedades oculares comunes, como cataratas , degeneración macular exudativa relacionada con la edad y glaucoma.

En algunos casos, una buena dieta y ejercicio ayudan a evitar problemas de salud que no están relacionados directamente con los ojos, pero que a veces secundariamente los dañan (diabetes tipo 2, por ejemplo). Si no se controla la diabetes correctamente, puede dañar los vasos sanguíneos de la retina y conducir a la ceguera.

Los problemas de visión y enfermedades oculares también pueden derivar de la presión arterial alta y el colesterol alto. Una dieta saludable y el ejercicio regular son dos de los pasos más importantes que puede tomar para bajar ambos.

Un estudio de 2016 confirma que cada uno de nosotros debería hacer todo lo posible para mantener la salud de los ojos porque la discapacidad visual y la ceguera afectar seriamente nuestra calidad de vida.

Los investigadores predicen que, a medida que la población crezca, la cantidad de personas con discapacidad visual o ciega se duplicará para 2050, y las tasas ya están aumentando en todo el mundo. La detección regular de enfermedades oculares puede ayudar a combatir este problema.

¿Qué puedes hacer?

1. Visite a su oculista regularmente. Colabore con su oculista para programar exámenes cada año o dos y asegúrese de tener la receta adecuada para sus anteojos.

2. Hacer del ejercicio una prioridad. Esto es especialmente importante a la luz de la investigación de los últimos 10 años que muestra que el ejercicio está asociado con menores riesgos para ciertas afecciones oculares, además de ofrecer otros beneficios sorprendentes .

Cataratas Un estudio de 2013 encontró que ambas actividades «pueden estar asociadas con un menor riesgo de cataratas relacionadas con la edad». Un estudio de 2016 tuvo hallazgos similares, y agregó que la falta de actividad física puede estar asociada con un mayor riesgo de contraer cataratas.

Degeneración macular relacionada con la edad (DMRE). Un estudio de aproximadamente 4,000 adultos mayores de 15 años encontró que aquellos que eran activos y hacían ejercicio tres o más veces por semana tenían menos probabilidades de desarrollar AMD exudativa (húmeda).

La DMAE húmeda se desarrolla cuando los vasos sanguíneos no deseados crecen debajo del centro de la retina y pierden sangre y líquido en el ojo.

Glaucoma. Los médicos tratan el glaucoma reduciendo la presión intraocular (ojo) alta. La investigación centrada en adultos jóvenes encontró que la intensidad moderada y el ejercicio de bajo impacto llevaron a reducciones significativas en la presión ocular.

La Glaucoma Research Foundation exige un ejercicio regular y continuo, como caminar o trotar, para ayudar a reducir la presión ocular.

RELACIONADO: Estos 7 hechos pueden ayudarlo a salvar su vista

Muchos estudios han analizado el impacto del ejercicio en todo, desde mejorar su salud mental hasta reducir los riesgos de enfermedades e incluso cáncer .

Tiene sentido trabajar para mantenerse activo y hacer mucho ejercicio por muchas razones, incluidos los beneficios asociados con la salud ocular y la prevención de enfermedades oculares.

Escrito por: Equipo de Salud Familiar Cleveland Clinic

A la hora de criticar la liberalidad con que se concedían jubilaciones extraordinarias (que serían comparables a las que hoy se conocen como jubilaciones por invalidez) la Caja destacaba que estos jubilados que se retiraban de la actividad por estar gravemente enfermos tenían al menos la misma expectativa de vida que quienes se retiraban solo por haber alcanzado la edad necesaria. Es decir que los teóricamente enfermos vivían tanto como los teóricamente sanos.

Sin embargo, una lectura puntual de algunas memorias revela no sólo que los enfermos vivían tanto como los sanos, sino que incluso vivían más.

De la Memoria de 1916, se desprende que hasta el fin de ese año, 73 trabajadores habían sido beneficiados con la jubilación ordinaria y 63 con la extraordinaria. Pues bien, en el primer caso hubo seis fallecimiento, mientras que en segundo las muertes fueron cuatro.

Eso significa que entre los jubilados «sanos», el porcentaje de mortalidad era del 8.2 por ciento mientras que entre los «enfermos» llegaba sólo al 6.3 por ciento, índices reñidos con lo que la lógica y hasta el más elemental sentido común entiende por «salud» y «enfermedad».

Al examinar las causas por las que se concedieron algunas jubilaciones extraordinarias, se encuentran patologías que hoy nos parecen serias y evidentes causales de incapacidad como hemiplejia, ceguera o afección cardíaca. Pero junto a esas hay otras que hoy suenan lees, como presbicia, otitis crónica, úlcera, hernia inguinal y hemorroides. Y los más extraños son esos otros diagnósticos que resultan difíciles de interpretar a un siglo de distancia como neurastenia, surmenage, temblor permanente de ambas manos o desgaste orgánico.

Igualmente revelador es revisar síntesis de expedientes iniciados para gestionar la jubilación extraordinaria. Así tenemos el caso de M.U. (las reseñas de expedientes identifican a los causantes solo por sus iniciales), quien alegaba «sufrir colitis y dilatación del estómago» ante lo cual el Consejo de Higiene informó que su dolencia «lo deprime por debilitamiento, impidiéndole un trabajo regular y continuado», pero al mismo tiempo consideró que ese mal era «susceptible de modificación favorable con un régimen racional de alimentación», por lo que la solicitud fue rechazada.

Otro caso llamativo fue el de R.E., quien tras 16 años de servicios invocó su «imposibilidad física para el trabajo. Un examen médico constató que la imposibilidad existía, pero que databa desde que el empleado tenía 9 años de edad (pudo haber sido polio. N. del E.) a la vez que el jefe de su repartición declaró que a raíz de esa dolencia «el interesado jamás desempeño el puesto que figura en planillas». Aquí la Caja consideró que la ley «concede beneficios solo en virtud de servicios prestados y no por le mero hecho de cobrar sueldo», por lo que rechazó el pedido.

Mejor suerte tuvo R.V. quien tramitó su jubilación extraordinaria por padecer de «catarro bronquial y faringitis por el excesivo uso de tabaco, la que se comunica a las trompas con obstrucción tubaria completa produciéndola una sordera acentuada en algunos momentos». Según el Consejo de Higiene, el interesado «si bien no está imposibilitado de un modo absoluto para el trabajo, debe someterse a un tratamiento prudencial a fin de obtener la modificación de su estado». En este caso , la Caja rechazó el pedido apelando a la doctrina de distinguir «entre la imposibilidad que como una desgracia ha caído sobre un honesto empleado y la otra imposibilidad contraída por el mismo interesado». Este rechazo fue apelado y un nuevo informe médico consideró «no probable una mejoría aunque el recurrente se someta a un riguroso tratamiento dado el estado de desnutrición en que se encuentra», por lo que el Ejecutivo revocó el dictamen previo y concedió la jubilación. Al buscar la siglas R.V. en el listado de jubilados, se encuentra que se llamaba Rolando Villagra, tenía 50 años de edad, 25 de servicio y se desempeñaba en la policía como comisario inspector.