¿Son peligrosas las manicuras en gel?

Artículo publicado en The New York Times el 22 de febrero de 2023

IDONEIDAD, HONESTIDAD, VOCACIÓN DE SERVICIO

Artículo publicado en The New York Times el 22 de febrero de 2023

A la hora de criticar la liberalidad con que se concedían jubilaciones extraordinarias (que serían comparables a las que hoy se conocen como jubilaciones por invalidez) la Caja destacaba que estos jubilados que se retiraban de la actividad por estar gravemente enfermos tenían al menos la misma expectativa de vida que quienes se retiraban solo por haber alcanzado la edad necesaria. Es decir que los teóricamente enfermos vivían tanto como los teóricamente sanos.

Sin embargo, una lectura puntual de algunas memorias revela no sólo que los enfermos vivían tanto como los sanos, sino que incluso vivían más.

De la Memoria de 1916, se desprende que hasta el fin de ese año, 73 trabajadores habían sido beneficiados con la jubilación ordinaria y 63 con la extraordinaria. Pues bien, en el primer caso hubo seis fallecimiento, mientras que en segundo las muertes fueron cuatro.

Eso significa que entre los jubilados «sanos», el porcentaje de mortalidad era del 8.2 por ciento mientras que entre los «enfermos» llegaba sólo al 6.3 por ciento, índices reñidos con lo que la lógica y hasta el más elemental sentido común entiende por «salud» y «enfermedad».

Al examinar las causas por las que se concedieron algunas jubilaciones extraordinarias, se encuentran patologías que hoy nos parecen serias y evidentes causales de incapacidad como hemiplejia, ceguera o afección cardíaca. Pero junto a esas hay otras que hoy suenan lees, como presbicia, otitis crónica, úlcera, hernia inguinal y hemorroides. Y los más extraños son esos otros diagnósticos que resultan difíciles de interpretar a un siglo de distancia como neurastenia, surmenage, temblor permanente de ambas manos o desgaste orgánico.

Igualmente revelador es revisar síntesis de expedientes iniciados para gestionar la jubilación extraordinaria. Así tenemos el caso de M.U. (las reseñas de expedientes identifican a los causantes solo por sus iniciales), quien alegaba «sufrir colitis y dilatación del estómago» ante lo cual el Consejo de Higiene informó que su dolencia «lo deprime por debilitamiento, impidiéndole un trabajo regular y continuado», pero al mismo tiempo consideró que ese mal era «susceptible de modificación favorable con un régimen racional de alimentación», por lo que la solicitud fue rechazada.

Otro caso llamativo fue el de R.E., quien tras 16 años de servicios invocó su «imposibilidad física para el trabajo. Un examen médico constató que la imposibilidad existía, pero que databa desde que el empleado tenía 9 años de edad (pudo haber sido polio. N. del E.) a la vez que el jefe de su repartición declaró que a raíz de esa dolencia «el interesado jamás desempeño el puesto que figura en planillas». Aquí la Caja consideró que la ley «concede beneficios solo en virtud de servicios prestados y no por le mero hecho de cobrar sueldo», por lo que rechazó el pedido.

Mejor suerte tuvo R.V. quien tramitó su jubilación extraordinaria por padecer de «catarro bronquial y faringitis por el excesivo uso de tabaco, la que se comunica a las trompas con obstrucción tubaria completa produciéndola una sordera acentuada en algunos momentos». Según el Consejo de Higiene, el interesado «si bien no está imposibilitado de un modo absoluto para el trabajo, debe someterse a un tratamiento prudencial a fin de obtener la modificación de su estado». En este caso , la Caja rechazó el pedido apelando a la doctrina de distinguir «entre la imposibilidad que como una desgracia ha caído sobre un honesto empleado y la otra imposibilidad contraída por el mismo interesado». Este rechazo fue apelado y un nuevo informe médico consideró «no probable una mejoría aunque el recurrente se someta a un riguroso tratamiento dado el estado de desnutrición en que se encuentra», por lo que el Ejecutivo revocó el dictamen previo y concedió la jubilación. Al buscar la siglas R.V. en el listado de jubilados, se encuentra que se llamaba Rolando Villagra, tenía 50 años de edad, 25 de servicio y se desempeñaba en la policía como comisario inspector.

Las comidas preparadas con alimentos saludables están consistentemente asociadas con buena salud y un bajo riesgo de enfermedad (1-2). Esto se debe no sólo a su calidad nutricional, sino también a la sociabilidad que rodea las comidas (2-3). Sin embargo, el patrón tradicional de alimentación saludable está siendo desplazado por productos de comida y bebida ultra-procesados, los cuales están aumentando rápidamente en los países de ingresos bajos y medianos (4). Estos productos son formulaciones creadas a partir de sustancias extraídas de alimentos (grasas, almidones y azúcares) (5). Incluyen una amplia gama de snacks densos en energía, cereales de desayuno endulzados, galletas y pasteles, bebidas azucaradas, ‘comida rápida”, productos animales reconstituidos y platos listos para calentar.

Comparados con los alimentos saludables y las comidas recién preparadas, los PUP contienen más azúcar, grasas saturadas y sodio, y contienen menos fibra dietética, minerales y vitaminas, y también tienen mayor densidad energética (4-5). Además, son prácticos, ubicuos, fuertemente publicitados, de alta palatabilidad y forman hábito (3).

Ya que las cocinas tradicionales han evolucionado como parte importante de nuestra autonomía personal, identidad y cultura, la pérdida de conocimientos sobre los alimentos y habilidades culinarias crea una vulnerabilidad seria en las sociedades, las economías rurales y la biodiversidad agrícola.

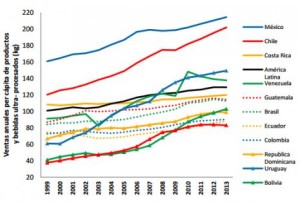

Tendencias actuales en la venta de productos ultra-procesados en América Latina

El estudio Un estudio de OPS estimó las tendencias de consumo de PUP en Latinoamérica usando información de venta de la base de datos de Euromonitor (2014). Se realizó un análisis de series de tiempo usando encuestas nacionales de 12 países, de 1999 a 2013, para probar la asociación entre los cambios en las ventas anuales per cápita de PUP (en kilogramos) y los cambios en el promedio del Índice de Masa corporal (IMC) estandarizada por edad en adultos. Los datos de IMC fueron obtenidos de la Base de Datos Global de OMS y datos de covariables tomados del Banco Mundial.

La Fig. 1 muestra las tendencias en las ventas anuales per cápita de PUP en los países

estudiados. En 1999, se registraron ventas anuales altas per cápita en México (160 kg) y en Chile (120 kg), mientras que las ventas fueron hasta 4 veces menores en Perú (37 kg) y Bolivia (41 kg). En comparación, las ventas anuales de PUP en Canadá fueron de 245 kg, y de 335 kg en EE.UU. De 1999 a 2013, las ventas de estos productos crecieron continuamente en todos los países. Se observaron grandes aumentos en Uruguay (+145%), Perú (+121%) y Bolivia (+151%). Durante el mismo período, las ventas decrecieron en Canadá (-7%) y EE.UU. (-9%).

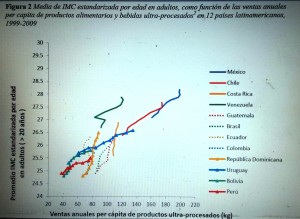

La Organización Mundial de la Salud (1) y el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer (2) señalan que las bebidas azucaradas, los snacks de alta densidad energética y la “comida rápida”, todos ellos ultra-procesados, contribuyen a la obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y varios cánceres. Un estudio reciente de series de tiempo, usando encuestas nacionales, reportó que las ventas de comida rápida era un predictor independiente del promedio IMC en los países de la OECD (6).

La Fig. 2 muestra cambios de IMC en América Latina en adultos en función de las ventas de PUP entre 1999 y 2009. Los países donde las ventas de productos ultra-procesados son menores y donde las dietas tradicionales aún prevalecen, como Bolivia y Perú, tienen un promedio de IMC menor, mientras que los países donde las ventas de esos productos son mayores, como México y Chile, tienen un promedio de IMC mayor.

Luego de los ajustes por covariables (población urbana y PBI), los cambios en la venta de PUP y los cambios en IMC están asociados significativamente (R2=0.79; p<0.0001). Esta asociación ecológica se puede resumir en la siguiente medida: Cada 1-unidad de aumento en ventas anuales de PUP per cápita se asocia con un aumento de 0.008 kg/m2 en IMC estandarizado por edad (95% intervalo de confianza, IC: 0.003–0.012).

1Los productos alimentarios y bebidas ultra-procesados aquí incluyen bebidas carbonatadas, jugos de frutas y vegetales, bebidas ‘deportivas’ y ‘energéticas’, cereales de desayuno, snacks dulces y salados, golosinas, helados, galletas, cremas para untar y comidas listas. La cantidad en litros se convirtió a kilogramos. Fuente: Euromonitor Passport Global Market Information Database (2014) y WHO Global Burden of Disease.

Las tendencias actuales en la producción y consumo de productos ultra-procesados, y los aumentos correspondientes en IMC, probablemente se pueden revertir mediante regulaciones y otras acciones como las establecidas para el control de la disponibilidad y publicidad de tabaco y alcohol, y aumento de su costo mediante impuestos (5). La regulación de la industria de alimentos debe abarcar el etiquetado, promoción y publicidad de los PUP. Tales medidas se proponen en el Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en Niños y Adolescentes (7), y necesitan iniciarse, implementarse y ser monitoreadas por los gobiernos.

Correspondientemente, se necesita aumentar y mejorar la producción de, y accesibilidad a, los alimentos saludables, mediante la adopción de políticas específicas y acciones regulatorias diseñadas para que las opciones saludables sean opciones fáciles y estén respaldadas por programas educativos. Las muchas acciones necesarias incluyen la protección de la agricultura familiar, aumentando la disponibilidad de alimentos frescos de producción local en los programas de alimentación escolares, la regulación de la publicidad de alimentos a los niños y hacer posible la supervivencia y desarrollo de la preparación de comidas y habilidades culinarias en las familias. Las comidas familiares y la cocina tradicional necesitan ser promovidas.

Fuente: OPS

Esta hoja informativa se basa en resultados de un proyecto de investigación encargado por OPS NMH/ Risk Factors Unit al Dr Jean-Claude Moubarac (U. de Sao Paulo /U. de Montréal). La colaboración del Prof. Roberto De Vogli (UC Davis es también aporeciada). Información de contacto en OPS: NMH/Risk Factors, Dr Enrique Jacoby, jacobyen@paho.org

Las evaluaciones psicofísicas son estudios médicos integrales que permiten determinar si una persona está en condiciones físicas y mentales para realizar determinadas actividades con seguridad y responsabilidad. Lejos de ser un simple trámite, estas evaluaciones son una herramienta clave para proteger la salud individual y colectiva.

Es una valoración clínica que combina dos dimensiones fundamentales:

Estas evaluaciones pueden incluir entrevista médica, análisis clínicos, estudios complementarios, test psicológicos y exámenes físicos específicos.

Antes de iniciar o continuar una actividad deportiva, especialmente competitiva, es fundamental contar con un apto físico deportivo. Este evalúa:

La prevención de muertes súbitas en el deporte comienza con un control adecuado.

Los aptos laborales garantizan que un trabajador está en condiciones de asumir una tarea sin poner en riesgo su salud ni la de terceros. Se adaptan al tipo de trabajo: manejo de maquinaria, tareas en altura, carga de peso, etc.

En el ámbito escolar, los aptos escolares se utilizan para actividades físicas, colonias o salidas, verificando que el niño o adolescente esté en condiciones de participar sin riesgo.

Las evaluaciones psicofísicas para licencias de conducir son obligatorias y varían según la categoría del vehículo. Evalúan:

Un diagnóstico a tiempo puede prevenir accidentes graves y permitir adaptaciones o restricciones si son necesarias.

En el contexto legal, las evaluaciones psicofísicas periciales son fundamentales para determinar:

Se trata de evaluaciones especializadas, realizadas con criterio médico-legal, y con impacto directo en procesos judiciales o administrativos.

Dependiendo del motivo, una evaluación psicofísica puede incluir:

Al finalizar, se entrega un informe o certificado que indica si el individuo es “apto”, “no apto” o requiere evaluación complementaria.

Las evaluaciones psicofísicas permiten:

Las evaluaciones psicofísicas son una herramienta fundamental para garantizar la seguridad, la salud y la responsabilidad en múltiples ámbitos: desde el deporte hasta la conducción, pasando por el trabajo y el ámbito judicial. Realizarlas con profesionales idóneos asegura resultados confiables y decisiones informadas.

Este artículo es un repaso de los efectos adversos sobre la salud que produce el consumo de marihuana. Los adolescentes son el grupo etario con mayor probabilidad de sufrir consecuencias perjudiciales debido a que su cerebro aún está en desarrollo.

El panorama acerca de la legalización de la marihuana, en el mundo, para fines médicos y recreativos está cambiando rápidamente y por ello es probable que los pacientes pregunten acerca de sus efectos adversos y beneficiosos sobre la salud.

El concepto popular parece ser que la marihuana es un placer inocuo, y el acceso a ella no se debe reglamentar ni considerar ilegal. En la actualidad, la marihuana es la droga “ilegal” más usada en los EEUU, donde alrededor del 12% de las personas de 12 años o más refieren su consumo durante el año anterior con altas cifras entre los jóvenes.

La vía de administración más frecuente es por inhalación. Las hojas y las flores trituradas de la planta Cannabis sativa se fuman (junto con los tallos y las semillas) en cigarrillos, cigarros, pipas, pipas de agua o enrolladas en la envoltura de un cigarro de tabaco (“blunts”).

El hashish es un producto creado a partir de la resina de las flores de marihuana y en general se fuma (solo o mezclado con tabaco) pero se puede consumir por vía oral. La marihuana también se puede usar para preparar té, y su extracto a base de aceite se puede mezclar con productos alimenticios.

El uso habitual de marihuana durante la adolescencia es especialmente preocupante porque en este grupo etario se asocia con mayor probabilidad de consecuencias perjudiciales (véase tabla). Numerosos estudios informaron sobre sus efectos adversos, aunque otros los niegan y la cuestión sobre los daños provocados por la marihuana es un tema de debates acalorados. En este artículo se repasa la información científica actual relacionada con los efectos adversos para la salud del uso recreativo de la marihuana.

| Tabla. Efectos adversos del consumo durante poco tiempo, prolongado o intenso de marihuana Efectos del consumo durante poco tiempo °- Disminución de la memoria a corto plazo- dificulta el aprendizaje y la retención de información. °- Alteración de la coordinación motora- interfiere con la conducción de vehículos y aumenta el riesgo de lesiones °- Alteración del juicio- aumenta el riesgo de conductas sexuales que facilitan la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. °- En dosis altas, paranoia y psicosis Efectos del consumo prolongado o intenso Adicción (en alrededor del 9% de los consumidores, 17% de los que comienzan en la adolescencia y 25 – 50% de los que consumen diariamente* Alteración del desarrollo cerebral* Mal desempeño escolar, mayor probabilidad de deserción escolar* Disminución cognitiva con cociente intelectual más bajo entre los consumidores frecuentes durante la adolescencia* Disminución de la satisfacción vital y los logros (determinada sobre la base de mediciones subjetivas y objetivas y en relación con las mismas mediciones en la población general)* Síntomas de bronquitis crónica Mayor riesgo de trastornos psicóticos crónicos (entre ellos esquizofrenia) en personas con predisposición a ellos. *El efecto se asocia fuertemente con el consumo inicial de marihuana en la adolescencia temprana. |

La evidencia indica claramente que el empleo prolongado de marihuana puede generar adicción. Incluso aproximadamente el 9% de aquéllos que experimentan con marihuana se volverán adictos (según los criterios para dependencia del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4a edición [DSM-IV]). La cifra aumenta a 1 en 6 entre los que comienzan a usar marihuana en la adolescencia y al 25 – 50% entre los que fuman marihuana diariamente. También se reconoce el síndrome de abstinencia de cannabis (irritabilidad, dificultades del sueño, disforia, ansia de consumir y ansiedad).

El empleo de marihuana en los adolescentes es especialmente problemático. Su mayor vulnerabilidad a efectos adversos alejados, probablemente se relaciona con el hecho de que el cerebro, incluido el sistema endocanabinoide, está en desarrollo activo durante la adolescencia.

El empleo precoz y regular de marihuana es un factor pronóstico de mayor riesgo de adicción, que a su vez indica mayor riesgo de empleo de otras drogas ilegales. Las personas que comienzan a consumir marihuana en la adolescencia son de 2 a 4 veces más proclives que las que comienzan en la edad adulta a sufrir síntomas de dependencia de cannabis dentro de los 2 años de comenzar a consumir.

El cerebro continúa en desarrollo activo, orientado por la experiencia, desde el período prenatal hasta aproximadamente los 21 años. Durante este período de desarrollo es intrínsecamente más vulnerable que el cerebro maduro a los efectos adversos alejados de las agresiones ambientales, como la exposición al tetrahidrocannabinol (THC), el principal ingrediente activo de la marihuana.

Esta opinión recibió considerable apoyo de estudios en animales, que mostraron que la exposición prenatal o adolescente al THC puede recalibrar la sensibilidad al sistema de recompensa a otras drogas y que la exposición prenatal interfiere con las dinámicas citoesqueléticas, que son esenciales para establecer conexiones axónicas entre las neuronas.

En relación con controles no expuestos, adultos que fumaron regularmente marihuana durante su adolescencia tienen deterioro de la conectividad neuronal (menos fibras) en zonas específicas del cerebro, como el precúneo, que participa en funciones que exigen un alto grado de integración (e.g., vigilia y consciencia de sí mismo) y la fimbria, zona del hipocampo importante para el aprendizaje y la memoria.

También se informó disminución de la conectividad funcional en las redes prefrontales responsables de la función ejecutiva (incluido el control inhibitorio) y las redes subcorticales, que procesan hábitos y rutinas. Asimismo, estudios por imágenes en usuarios de cannabis revelaron disminución de la actividad en las regiones prefrontales y volúmenes reducidos en el hipocampo.

Así, ciertas regiones cerebrales pueden ser más vulnerables que otras a los efectos a largo plazo de la marihuana. Un estudio mostró que el descenso selectivo de los receptores de cannabinoide-1 (CB1) en varias regiones cerebrales corticales en los fumadores crónicos de marihuana se asociaba con años de fumar cannabis y era reversible tras 4 semanas de abstinencia.

El efecto negativo del consumo de marihuana sobre la conectividad funcional cerebral es especialmente notable si el consumo comienza en la adolescencia o en la adultez temprana. Esto contribuiría a explicar la asociación entre el consumo frecuente de marihuana desde la adolescencia y la disminución significativa del cociente intelectual. Las alteraciones de la conectividad cerebral asociadas con la exposición a la marihuana en la adolescencia coinciden con datos que indican que el sistema canabinoide es importante para la formación de sinapsis durante el desarrollo cerebral.

Datos epidemiológicos y preclínicos sugieren que el consumo de marihuana en la adolescencia podría influir sobre numerosas conductas adictivas en la adultez. En roedores expuestos a cannabinoides durante su adolescencia, disminuye la reactividad de las neuronas dopaminérgicas que regulan las regiones de recompensa del cerebro.

Si la consecuencia de la exposición temprana a la marihuana es la disminución de la reactividad en las regiones cerebrales de recompensa, este efecto podría contribuir a explicar la mayor susceptibilidad al abuso de drogas y la adicción a varias drogas más adelante, lo que se comunicó en la mayoría de los estudios epidemiológicos.

Otra explicación es que es más probable que las personas que son más susceptibles a consumir drogas comiencen con marihuana debido a su accesibilidad y que sus interacciones sociales ulteriores con otros usuarios de drogas aumenten la probabilidad de que prueben otras drogas.

El consumo regular de marihuana se asocia con mayor riesgo de ansiedad y depresión, sin que se haya establecido causalidad. La marihuana también se asocia con psicosis (entre otras, la esquizofrenia), especialmente en personas con vulnerabilidad genética previa y agrava el curso de la enfermedad en pacientes con esquizofrenia.

Cuanto mayores sean el consumo y la potencia de la droga y más precoz la exposición, más se afectará la trayectoria de la enfermedad (e.g., adelantando el primer episodio psicótico en 2 a 6 años).

Sin embargo, es difícil establecer la causalidad en estos tipos de estudios, por lo que no se puede atribuir fiablemente el mayor riesgo de enfermedad mental al consumo de marihuana.

En un relevamiento de 2013 estudiantes secundarios en los EEUU, el 6,5% perteneciente a los últimos años comunicaron el consumo diario o casi diario de marihuana. Puesto que el empleo de marihuana disminuye las funciones cognitivas esenciales, no sólo durante la intoxicación aguda sino durante los días posteriores, muchos estudiantes podrían estar funcionando a un nivel cognitivo inferior a su capacidad natural. Aunque los efectos agudos pueden disminuir después que el THC se elimina del cerebro, cabe esperar graves riesgos para la salud con el consumo prolongado o intenso.

La evidencia sugiere que este consumo produce deficiencias cognitivas medibles y duraderas, especialmente cuando comienza desde la adolescencia temprana. Además, las dificultades de aprendizaje, incluso durante períodos breves o esporádicos (un efecto secundario de la intoxicación aguda), interferirá con la capacidad ulterior de lograr objetivos educativos cada vez más exigentes, dato que también puede explicar la asociación entre el consumo regular de marihuana y las bajas notas.

Es probable que la relación entre el consumo de cannabis en la juventud y el daño psicosocial sea multifacética, lo que explicaría las contradicciones entre los estudios. Por ejemplo, algunos estudios sugieren que las deficiencias alejadas pueden ser reversibles y son sutiles y no incapacitantes una vez que cesa el uso. Otros estudios muestran que el empleo prolongado e intenso de marihuana produce alteraciones de la memoria y la atención que persisten y se agravan a medida que aumentan los años de consumo y también cuando el hábito comienza en la adolescencia. El consumo intenso de marihuana se vinculó con menores ingresos, mayor necesidad de asistencia socioeconómica, desempleo, conductas delictivas y menor satisfacción vital.

La marihuana es la droga ilegal involucrada con mayor frecuencia en conexión con trastornos para conducir vehículos y accidentes que pueden ser mortales. Hay relación entre la concentración sanguínea de THC y la eficacia para conducir en estudios controlados de simulación de conducción vehicular, que son un buen factor pronóstico de la capacidad para conducir en el mundo real.

El consumo reciente de marihuana y las cifras de THC en sangre de 2 – 5 ng por mililitro se asocian con considerable alteración de la habilidad para conducir. Según un metanálisis, el riesgo de accidente se duplica cuando una persona maneja enseguida después de consumir marihuana.

En un análisis de culpabilidad en accidentes, las personas positivas para THC (nivel mínimo de detección, 1 ng por mililitro) y sobre todo los que tenían cifras mayores, fueron de 3 a 7 veces más proclives a ser responsables de un accidente vehicular que aquéllos que no habían consumido drogas o alcohol antes de conducir. El riesgo asociado con el consumo de alcohol además de marihuana parece ser mayor que el asociado con el consumo de cada droga sola.

Los efectos de fumar marihuana durante mucho tiempo sobre el riesgo de cáncer de pulmón no son claros. Por ejemplo, el consumo de marihuana durante el equivalente de 30 o más años-“porro” (siendo 1 año-porro de consumo igual a fumar 1 cigarrillo [porro] de marihuana por día durante un año) se asoció con mayor incidencia de cáncer de pulmón y varios tumores del aparato aerodigestivo superior; la asociación desapareció tras ajustar para posibles factores de confusión, como el tabaquismo. Aunque se puede descartar la posible asociación entre fumar marihuana y cáncer, la evidencia sugiere que el riesgo es menor con la marihuana que con el tabaco.

Fumar marihuana también se asocia con inflamación de las vías respiratorias, aumento de su resistencia y distensión pulmonar, asociaciones compatibles con el hecho de que los fumadores de marihuana son más proclives a referir síntomas de bronquitis crónica que los no fumadores; sin embargo, el efecto alejado de bajos niveles de exposición a la marihuana no parece ser significativo. La competencia inmunitaria del sistema respiratorio en los fumadores de marihuana puede estar también afectada, como lo indican las cifras aumentadas de infecciones respiratorias y neumonía.

El consumo de marihuana también se asoció con problemas vasculares que aumentan los riesgos de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y accidentes isquémicos transitorios durante la intoxicación con marihuana.

Los efectos directos de los cannabinoides sobre diversos receptores blanco (i.e., receptores CB1 en las arterias) y los efectos indirectos sobre compuestos vasoactivos pueden contribuir a explicar los efectos perjudiciales de la marihuana sobre la resistencia vascular y la microcirculación coronaria.

La mayoría de los efectos a largo plazo de la marihuana que se resumen aquí se observaron entre consumidores de grandes cantidades o durante mucho tiempo, pero numerosos factores de confusión perjudican nuestra capacidad de establecer causalidad (incluido el empleo frecuente de marihuana junto con otras drogas). Estos factores también complican nuestra habilidad para evaluar el verdadero efecto de la exposición intrauterina a la marihuana.

El contenido de THC o la potencia de la marihuana, detectados en muestras confiscadas, vienen en aumento desde el 3% en la década de 1980 hasta el 12% en 2012. Este aumento del contenido de THC hace pensar que las consecuencias del consumo de marihuana podrían ser peores ahora que en el pasado. Asimismo plantea interrogantes acerca de la importancia actual de los datos de estudios anteriores sobre los efectos del consumo de marihuana, especialmente los estudios que evaluaban los efectos alejados.

También es necesario saber cómo aprovechar los posibles beneficios médicos de la marihuana sin exponer a los pacientes a sus riesgos intrínsecos. El acreditado informe del Institute of Medicine sobre marihuana y medicina reconoce la utilidad de fumar marihuana para estimular el apetito, especialmente en pacientes con SIDA y para combatir las náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia, así como el dolor intenso y algunas formas de espasticidad. El informe también señala alguna evidencia de la utilidad de la marihuana para disminuir la presión intraocular en el tratamiento del glaucoma. No obstante, subraya la importancia de centrar las investigaciones sobre el potencial terapéutico de los cannabinoides sintéticos o farmacéuticamente puros.

Algunos médicos recetan marihuana para ciertos problemas médicos a pesar de la evidencia limitada de su utilidad. Esta práctica genera inquietud sobre el consumo prolongado por poblaciones vulnerables. Por ejemplo, hay cierta evidencia que sugiere que en pacientes con SIDA el consumo de marihuana puede empeorar las deficiencias cognitivas asociadas con el VIH. Asimismo son necesarias más investigaciones para conocer los efectos del empleo de marihuana para la disminución cognitiva relacionada con la edad en general y sobre la disminución de la memoria en especial.

Es necesario investigar las maneras en que las políticas públicas sobre la marihuana afectan la salud pública. Los conocimientos sobre los efectos de las políticas sobre las fuerzas del mercado son bastante limitados, así como también nuestro conocimiento de las variables interrelacionadas de las percepciones sobre el consumo, los tipos de consumo y los resultados.

Históricamente, ha habido una relación inversa entre el consumo de marihuana y la percepción de sus riesgos entre los adolescentes. Si presumimos que esta relación inversa es causal, ¿la mayor permisividad podría aumentar el número de jóvenes expuestos regularmente a cannabis?

Entre los estudiantes secundarios de los últimos años, la frecuencia del consumo regular de marihuana ha aumentado continuamente en años recientes. También necesitamos información sobre los efectos de la exposición pasiva al humo del cannabis y los cannabinoides. Estudios en estados de los EEUU (e.g., Colorado, California y Washington) y en países (e.g., Uruguay, Portugal y los Países Bajos) donde las políticas sociales y legales están cambiando pueden proporcionar datos importantes para políticas a futuro.

El consumo de marihuana se asocia con efectos adversos considerables. (véase tabla). La marihuana, como otras drogas, puede producir adicción. Durante la intoxicación aguda, la marihuana puede interferir con la función cognitiva (e.g., memoria y percepción del tiempo) y la función motora (e.g., coordinación) y estos efectos pueden tener consecuencias perjudiciales (e.g., accidentes vehiculares).

El consumo repetido de marihuana durante la adolescencia puede producir cambios duraderos de la función cerebral que ponen en peligro los logros educativos, profesionales y sociales. No obstante, los efectos de una droga (legal o ilegal) sobre la salud son determinados no sólo por sus propiedades farmacológicas, sino también por su disponibilidad y su aceptabilidad social.

Al respecto, las drogas legales (alcohol y tabaco) ofrecen una perspectiva aleccionadora. Son responsables de la mayor carga de enfermedad asociada con drogas, no porque sean más peligrosas que las drogas ilegales, sino porque al ser legales permiten un consumo más extendido. A medida que las políticas se inclinan hacia la legalización de la marihuana, es razonable y probablemente prudente suponer que su consumo aumentará y por lo tanto aumentará también el número de personas que experimentarán consecuencias negativas para su salud.

Consumo de marihuana (análisis basado en evidencias)

Repaso de los efectos adversos sobre la salud que produce el consumo de marihuana. Los adolescentes son el grupo etario con mayor probabilidad de sufrir consecuencias perjudiciales debido a que su cerebro aún está en desarrollo.

DAWN2k11ED.htm).

52. Joy JE, Watson SJ Jr, Benson JA Jr, eds. Marijuana and medicine: assessing the science base. Washington, DC: National Academy Press, 1999.

En los últimos años, el país ha entrado en una nueva etapa de desarrollo económico impulsada por el descubrimiento y la explotación de importantes yacimientos minerales. Esta situación ha despertado un renovado interés en el sector minero, proyectándolo como una fuente clave de inversión, empleo y crecimiento regional.

Sin embargo, este auge también plantea importantes desafíos en materia de salud1 y seguridad laboral. La minería, especialmente en su forma intensiva y moderna, conlleva riesgos significativos para los trabajadores, derivados de la exposición continua a agentes físicos, químicos, biológicos y psicosociales.

Estos riesgos, si no son adecuadamente gestionados, pueden traducirse en enfermedades profesionales graves2 y en la pérdida de calidad de vida de quienes operan en estos entornos hostiles. En este contexto, resulta fundamental abordar de manera crítica y técnica los peligros inherentes al trabajo minero, identificar las sustancias tóxicas más comunes, y, sobre todo, promover medidas preventivas efectivas que garanticen condiciones laborales dignas y seguras en esta nueva etapa de expansión extractiva.

El descubrimiento de nuevos yacimientos de cobre, litio, oro y tierras raras ha colocado al país en el radar de las economías emergentes con alto potencial minero. Con inversiones extranjeras en aumento y el interés de las comunidades por los beneficios económicos, también crecen las exigencias sociales y laborales por condiciones de trabajo justas y seguras. La minería es, sin duda, un motor de desarrollo, pero requiere un marco de regulación sanitaria y prevención de riesgos a la altura de su impacto.

La minería presenta condiciones de trabajo extremas que combinan esfuerzos físicos, exposición prolongada a sustancias peligrosas, y ambientes confinados o a cielo abierto donde los factores climáticos, geológicos y tecnológicos se superponen.

Frente a este panorama, la prevención debe ser eje central de cualquier política minera responsable. Entre las medidas más efectivas destacan:

El desarrollo minero no puede construirse a costa de la salud de sus trabajadores. La sostenibilidad del sector depende tanto de su rentabilidad económica como del respeto a los derechos laborales y al medio ambiente. El país tiene la oportunidad de establecer un modelo de minería moderna, segura y socialmente responsable, aprendiendo de los errores de otros contextos y apostando por una cultura preventiva sólida, que proteja la vida y la dignidad de quienes hacen posible esta industria.

La nueva etapa de expansión minera en el país representa una oportunidad histórica para generar riqueza, empleo y desarrollo regional. Sin embargo, este crecimiento debe ir acompañado de un firme compromiso con la salud y seguridad de los trabajadores, quienes son la base operativa de toda la cadena productiva. La exposición a agentes físicos, químicos y psicosociales no puede seguir siendo vista como un “costo colateral” del progreso. Es indispensable que los gobiernos, las empresas mineras y las organizaciones sindicales trabajen de forma coordinada para implementar sistemas de prevención eficaces, fomentar una cultura de autocuidado y asegurar condiciones laborales que no pongan en riesgo la vida ni la salud. Una minería moderna no solo debe ser eficiente y rentable, sino también ética y humana. En esa dirección, el país tiene la posibilidad de convertirse en un referente regional, demostrando que el desarrollo sostenible también empieza bajo tierra.

Las empresas aseguradoras no solo cumplen un rol económico clave al proteger patrimonios y vidas frente a eventos adversos. En paralelo, se han constituido en una fuente fundamental de datos sistematizados que, analizados estadísticamente, han generado conocimiento científico valioso con impacto directo en la salud, la seguridad, la economía, las políticas públicas y el desarrollo humano.

A continuación, se presenta un recuento de los principales aportes derivados de estas estadísticas:

Las aseguradoras de salud, vida y riesgos del trabajo han recolectado datos durante décadas sobre enfermedades, accidentes, causas de muerte, tratamientos y pronósticos. Gracias a ello, ha sido posible:

Las estadísticas de siniestros laborales han dado lugar a avances significativos en:

La ciencia actuarial, nacida en el ámbito asegurador, ha desarrollado modelos matemáticos para la predicción de eventos inciertos. Entre sus logros:

La información recabada por las aseguradoras es vital para:

Los datos aseguradores nutren la toma de decisiones en:

Las aseguradoras vehiculares han contribuido a:

Los seguros contra eventos naturales han permitido:

Las estadísticas aseguradoras también han aportado a:

El sector asegurador impulsa avances mediante:

Finalmente, las bases de datos aseguradoras permiten:

Las estadísticas de las empresas aseguradoras han trascendido el ámbito privado para transformarse en herramientas de ciencia aplicada. Su riqueza reside en la calidad, cantidad y continuidad de los datos que generan, y su potencial de seguir aportando soluciones a los desafíos más urgentes de la humanidad.